災害時の対策に残る懸念

また、災害時に強いAM放送がなくなることを懸念する声も聞こえてくる。

1月に起きた能登半島地震では、輪島地区で北陸放送の中継局が被災しAMとFMがともに停波したが、AMは3日後に遠方の中継局から電波が届いたのに対し、FMは現地に仮説送信所が設置されるまで12日間も停波が続いた。NHKFMに至っては、商用電源が回復するまで3週間以上も放送が途絶。AM放送の効用が再認識された。

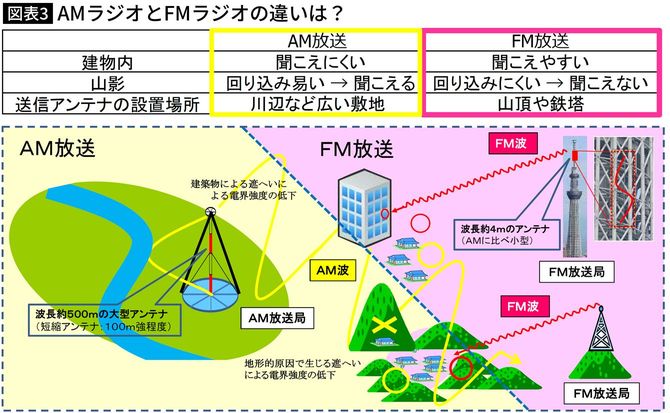

AM放送は、遠くまで電波を飛ばせるうえ山間部にまで到達できるが、建物内では聞こえにくくノイズが入りやすいというデメリットがある。FM放送は、その逆で、建物内でも受信しやすく音もクリアだが、電波の届く範囲が狭く、山間部には届かないという特性がある。

つまり、あちら立てればこちら立たずの関係にある。したがって、併存できれば、双方の特性を活かしたラジオライフを楽しむこともできるはずだ。あるラジオ局の幹部は「ずっとラジオに親しんできた人はAMで聴いている。そういう人に情報を届けるためにAMの役割は引き続き大きい」と、正直に語る。

それでもラジオ局が「AMのFM転換」を決断したのは、災害時の公的使命より自らの生き残りを優先させたからにほかならない。

急成長する「radiko」、利用者増でリスナーが若返る

それだけに、ラジオ界の迷走が予見されるが、光明も差している。

「AMのFM転換」が俎上に上り始めた2010年代中ごろに認知されるようになったネット配信サービス「radiko(ラジコ)」の急成長だ。

さまざまなラジオ番組を、スマートフォンやパソコンで聴くことができるネット配信プラットフォームで、民放ラジオ99社とNHKが参加。ラジオを持っていなくてもラジオ番組を聴くことができる「ラジオならぬラジオ」だ。

放送中の番組を聴ける「ライブ」はもちろん、過去1週間の番組を聴取できる「タイムフリー」、全国の番組を放送エリアを超えて聴ける「エリアフリー」(有料)などのサービスがある。

株式会社radikoが総務省に提出した資料によると、24年4月現在、月間ユーザー数は約800万~900万人で、有料会員は約100万人。1日あたりのユーザー数は約180万人、平均利用時間は約130分という。スマホユーザーが圧倒的に多く、利用シーンは「家でまったりしながら」「ベッドの中で」といったリラックスタイムの「ながら視聴」が特徴だ。

当初、リスナーの中心は40~50歳代の男性だったが、最近はネットになじんだ10~20歳代の若年層が増えているという。28年には、さらにユーザー層や利用シーンが広がっていることが十分に予測される。