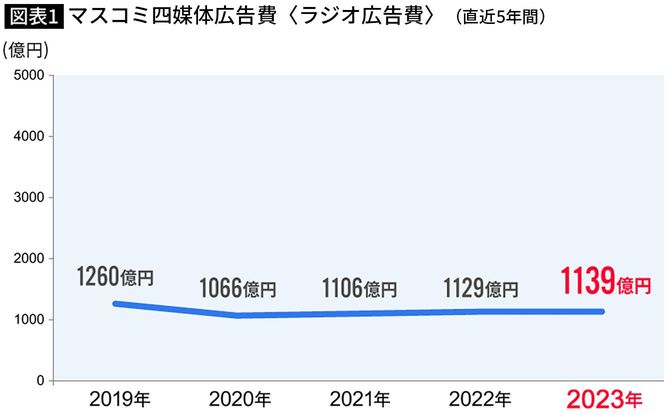

広告収入はピーク時の3分の1に激減

民放AMラジオ社の経営環境は、確かに厳しい状態が続いている。

民放連によると、AMラジオ社全体の営業収入は、1991年度に2040億円を記録したが、その後は急減、2008年のリーマンショック後には1000億円を割り込み、近年はピークの3分の1近くにまでに落ち込んでいる。1社あたりの単純平均は約15億円というレベルだ。

こうした中、1951年に始まった民放AM放送は、各社とも軒並み主要設備の更新時期を迎えた。とくに50年程度が耐用年数とされる送信所のアンテナは老朽化が進み、建て替えは待ったなしになった。しかし、広大な用地の確保が難しいうえに、親局だけでも20億~25億円という巨費がのしかかった。

これに対し、FM放送の送信所なら3000万~4000万円程度で済むという。電波の届く範囲が狭くなるため、より多くの中継局が必要になるが、それでも総費用は比較にならない。しかも、すでに「ワイドFM」を一部供用しており、新たな設備投資は極力抑えることができる。

手をこまねいていれば放送を続けられなくなる恐れさえあったため、ラジオ界は歴史あるAM放送の継続を断念し、FM放送への移行を決断したのである。

FM転換は、ラジオ事業継続のための切り札であり、まさに送り手側の都合だったのだ。

だから、各社の経営事情によって、完全FM化組もあれば、AM・FM併存組もあり、FM見送り組もいるという複雑な構図になってしまった。

そこに、「AM廃止」がなかなか周知されず、盛り上がりに欠ける要因がみてとれる。「国を挙げて突き進んだ地デジ化と違って、業界にもリスナーにも深刻さがない」と嘆く関係者は少なくない。

AM放送の廃止のメリット、デメリット

では、リスナーにとって、「AMのFM転換」はどれほどのメリットがあるだろうか。

ラジオは「トークのAM、音楽のFM」といわれるが、主要リスナーのドライバーやシニア層が「音質」に強くこだわるとは思えない。にもかかわらず、古いラジオは「ワイドFM」を受信できないため、買い換えざるを得ず、新たな出費を強いられるのでデメリットの方が大きそうだ。

総務省の調べでは、車載や手元にある旧来の端末で受信できない人は半数以上もいるという。

このため、AMラジオ各社は、主要ラジオメーカーや自動車メーカーを誘って「ワイドFM対応端末普及を目指す連絡会」を15年に発足させ、ワイドFMの周知、対応ラジオの生産・販売の促進、対応車載ラジオの標準装備、家電量販店とタイアップしたキャンペーンなどを手がけて、環境整備を急いでいる。

しかし、先にも挙げたように、地デジ化と違って、ラジオ局の都合で行う政策転換のため、総務省は一歩引いているのが実情だ。

それだけに、残り4年で、多くのリスナーが対応ラジオを入手するかどうか、黄信号が灯っている。

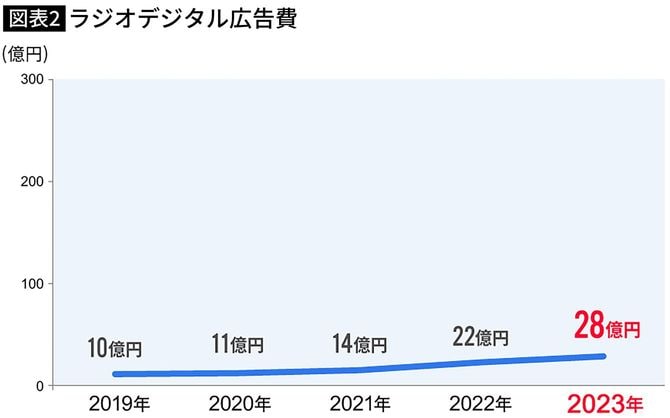

「ワイドFM」対応のラジオが増えずリスナーが減れば、主な収入源である「広告」離れに拍車がかかることも懸念される。