「とりあえず、あればいい」15年間だけ使う部屋

現代の間取りにおける子供部屋の位置づけについて、建築家の飯塚豊さんに聞いた。飯塚さんは、いま住宅業界で最もいきおいのある建築家の1人である。

飯塚さんが設計する住宅を五角形のレーダーチャートで評価すると、おそらくきれいな正5角形が浮かび上がる。①外観は無駄のないシンプルなフォルム、②それを支える構造は合理的で破綻がない。③断熱・気密性能は高く温熱環境は良好、④間取りも楽しい。⑤それでいてコストは控えめ。著書『間取りの方程式』(エクスナレッジ)はプロアマ問わず愛読される住宅設計入門のバイブルとなった。

そんな飯塚さんに、まずはこんな質問をした。

「近頃のお施主さんは、子供部屋にどのような要望を出されますか?」

返ってきた答えは予想外のものだった。

「そもそもお施主さんのほとんどは、子供部屋に興味がありません。要望があるとすれば、せいぜい広さくらいでしょうか」

後日、飯塚さん以外の建築家にもたずねたが、答えはみな似たようなものだった。

子育てに対する関心は大いにある。けれど、子供部屋には興味がない。進学や就職を機に出ていくとすれば、おおよそ15年前後で用済みになる部屋。それが子供部屋だ。

「とりあえず、あればいいです」

その程度の冷めた認識が大勢を占めるらしい。

子供部屋は子供にとっての縄張り

施主がそのようなスタンスならば、子供部屋づくりの主導権はいきおい設計側が握ることになる。飯塚さんの場合は、いつも次のような仕様から子供部屋の提案を始めるという。

・学習机は置かない

・洋服ダンスも置かない

・シングルベッドを1つだけ

曰く、「勉強は子供部屋以外の場所でするだろうから机は必要なし、洋服は家族全員分のタンスを1カ所にまとめたほうが便利だから個別に設けない、そういう割り切りです」。

3畳弱という数字を見ると狭そうだが、机もタンスも置かない子供部屋ならそれほどでもない。シングルベッドが1つ置いてあるだけでも、子供部屋として立派に成立する。

「でも、やっぱり机くらいは置いてやりたいです」

親御さんからそういうリクエストがあれば、そのときどきで広さや機能をカスタマイズしていく。

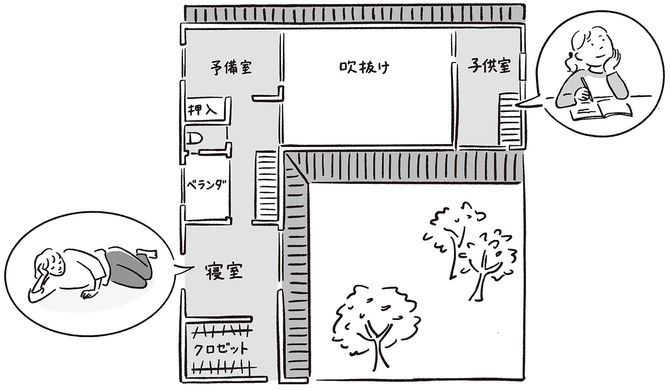

さて、そのようにして生まれる子供部屋を間取りのどこに配置するか。

飯塚さんに言わせれば答えは1つしかない。

「できるだけ、親のいるところから離れた場所に配置します」

家族の滞在時間が長いLDK、親が寝起きする寝室など、親のいる場所からなるべく離れたところに置く。「それが生き物の本能に合致する配置だから」というのが飯塚さんの持論だ。ここでいう本能とは、縄張り、テリトリーといった動物が生きていくうえでの本能的な戦略を指す。

「動物というのは、みずからの身の安全を守るために縄張りをつくりますよね。人間も動物の1種と考えればその習性は同じと考えられます。縄張りは身体的・精神的に安心・安全を得るのが目的ですから、互いに近接していては意味がありません。親と子の居場所を離すというのは、生き物の本能に沿って考えれば当然のことなんです」

飯塚さんの見立てでは、子供部屋とは家の中につくる子供の縄張りなのだ。