なぜ不登校の子どもが増えているのか。不登校の子どもを平均3週間弱で再登校に導く独自プログラムを提供するスダチ代表の小川涼太郎さんは「一般的にイメージされている『いじめ』による不登校は0.2%。大半は『なんとなくだるい』『なんとなく不安』という理由がはっきりしない不登校で、その背景には正しい親子関係が築きにくい社会構造上の問題がある」という――。

※本稿は、小川涼太郎(著)、小野昌彦(監修)『不登校の9割は親が解決できる』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。

公表されている人数より多い不登校の深刻な実態

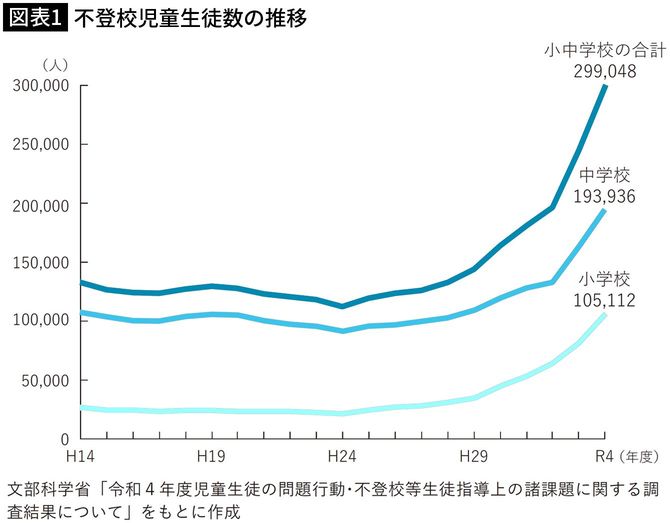

この10年というもの不登校の子どもたちの人数は増え続けています。とくに近年は急増しており、2022(令和4)年度の小中学校における不登校児童生徒総数は約30万人にのぼりました。在籍児童生徒に占める割合は約3.2%ですから、平均すると一クラスに一人、不登校の子がいるような計算です。

国としても看過できない問題で、さまざまな対策を打ち出してはいますが、どれも芳ばしい成果は出ていません。

なお、不登校の高校生は約6万人で、こちらも増えています。

これらの数字を見て、あらためて不登校が大きな社会問題になっていることを感じる方は多いでしょう。ただ、実際にはもっと多いだろうと思われます。

文部科学省の定義による「不登校」とは、年間30日以上の欠席者のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」であり、「病気や経済的理由による者」を除きます。たとえば、うつ病や適応障害、起立性調節障害など何かしらの診断が出ている場合には、不登校にカウントされず、長期欠席者数のほうにカウントされているのです。

2022年度の小中学校における「長期欠席者数」は約46万人でした。この中には、「不登校」と変わらない状況の子も含まれているでしょう。

本質的には、学校に行くことができていない子全員に目を向ける必要があると思います。