現代人の体内は糖でベタベタ

メープルシロップが指につくと、べっとりまとわりつく。それと同じように、糖も体内でベタベタになる。指についたメープルシロップは洗い流せるが、体内でくっついた糖は洗い流すことができない。

これは「糖化反応(グリケーション)」と呼ばれる反応で、ブドウ糖(グルコース)の分子が、近くのタンパク質や細胞の表面に結合すると起きる。その結果、ダメージが生じる。タンパク質は、肝臓や皮膚、脳など、あらゆる臓器や組織の構造と機能に欠かせない栄養素だ。血糖を増やす食品は糖化反応を促進する可能性があり、どんなタンパク質もブドウ糖にさらされるとダメージを受けやすい。

デンプン質はいとも簡単に糖に分解される。あなたが血糖を急激に増やすコップ1杯のジュースを飲むにせよ、1杯の玄米丼──食物繊維と糖が化学的な長い鎖でつながり、ジュースよりも小規模だが長く続く洪水を引き起こす──を食べるにせよ、気づいてほしい。この2つの食べ物に含まれる炭水化物が誘発する糖化反応の度合は、まったく同じなのだ。これは、次のシンプルな公式で表すことができる。

対応策は「糖の多い食べ物を避けること」

酸化と同じく、ある程度の糖化は人生において避けられない。だが、救いはある。酸化の場合は、酸化した油を避けると、体内の酸化の進行を遅らせることができる。

糖化も、やはり進行を遅らせることができる。糖化に対抗する最も強力な武器は、私たちの選択かもしれない。

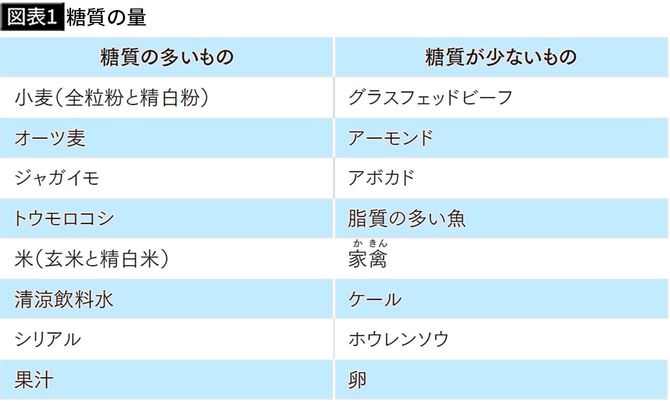

何を食べるか選択すれば、タンパク質に結合してしまう糖(互いにつながっているものも、つながっていないものも)を過度に含む食品を取り込まないで済む。

残念ながら、糖化反応で生じるダメージは脳に限られない。糖化反応は、皮膚や肝臓、腎臓、心臓、骨の老化も促進することで知られている。無事でいられる場所はないのだ。

目は、糖化反応による老化を知るための、もう1つの窓だ。というのも、目にはとりわけ糖化反応に弱い神経細胞やほかの細胞があるからだ。白内障は目のレンズが濁る病気で、世界中の失明の主な要因とされている。ある研究では、実験動物の血糖を慢性的に上昇させて糖化反応を促進させると、白内障が90日ほどで生じたという。糖化反応が進んでいる糖尿病患者の場合、白内障を発症するリスクが正常な血糖値の人と比べて5倍も高くなるのは、これが理由かもしれない。