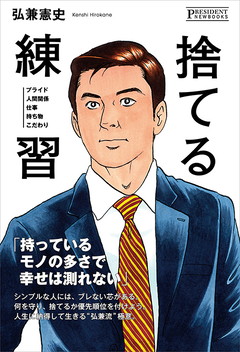

※本稿は、弘兼憲史『捨てる練習』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

「群れる」ことが嫌い

ぼくはずっと以前から、「群れる」ことが嫌いでした。それを強く意識するようになったのは、早稲田大学に入学して間もない頃です。

第2次世界大戦後のベビーブームの初年、1947(昭和22)年生まれのぼくが早稲田大学に入学したのは、1966(昭和41)年4月のこと。

その前年、アメリカ空軍が北ベトナムへの大規模爆撃「北爆」を開始したことで、ベトナム戦争に対する反戦運動が日本でも拡大しました。

それに加えて早稲田大学では、前年末に完成した学生会館の管理・運営問題で学校側と学生たちが対立したところに、学費値上げに反対する学生たちが決起。1968(昭和43)年に始まる全国的な学生運動「全共闘運動」の先駆けとなった「早大闘争」が高まりを見せていたのです。

ぼくの4年間の大学生活は、まさに「大学闘争真っ只中」でした。

学生運動への違和感

そんな時代に大学生となったぼくは、誘われて学生運動の集会に参加したこともありました。そこで、強い違和感を覚えたのです。

当時のぼくは、政治に強い関心を持たない「ノンポリ」でしたが、彼らが主張する左翼的な思想、理想として語られていた共産主義が、どう考えても理屈に合わないと思ったのです。

自分なりに本も読み、勉強もしましたが、「国家が経済を統制すれば、民間の活力がなくなる」──という結論しか出てこなかった。彼らが「革命を起こす」といくら叫んでも、革命の必要性をまったく感じませんでした。

また、彼らは「ベトナム戦争反対」と言いながら、ヘルメットを被り、角材を武器にして“国家権力”と戦い、時には火炎瓶を使用していました。

戦争を暴力だと否定しながら、自分たちの暴力は肯定するというのは、果たしていかがなものか。そこに彼らの身勝手さを感じたのです。