21世紀に「復活」した映画産業

窓口料金の値上げと入場料金の弾力性によって売上を確保してきた映画界だったが、このことが映画館のハードルを上げてしまう。その結果生じたのは、バブル崩壊直後の90年代中期のさらなる低迷だ。1993年には映画館数が戦後最低となり、1996年には映画人口も日本の人口を下回った。

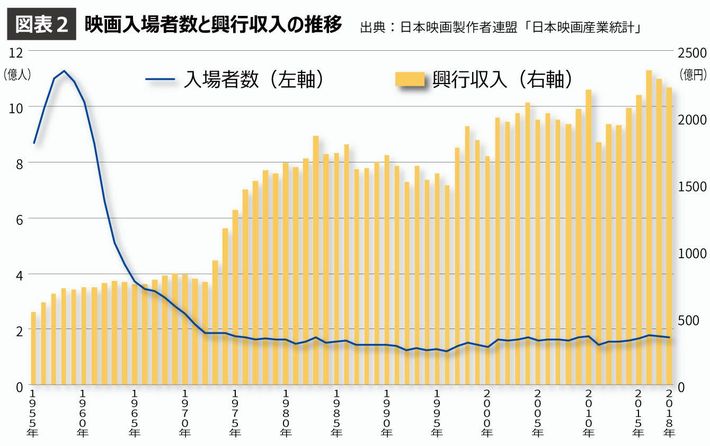

だが、21世紀に入り、映画産業はまさかの復活を遂げた。その要因はいまでは当たり前となったシネマコンプレックスの浸透や、テレビ局や出版社のより積極的な製作参加があった。加えて、98年に消費増税(3%→5%)があったにもかかわらず入場料金を据え置いたこともその一因だろう。

映画ファンは割引を活用して安く観ている

とはいえ、窓口料金がひとびとにとって映画館のハードルを高く感じさせてきた状況は、いまも続いている。

公益財団法人・日本生産性本部による『レジャー白書』では、2018年の映画の「参加人口」は3420万人にすぎない。日本の人口のうち約9000万人は年に一度も映画館に足を運んでいないことになる。一方、総入場者数は1億6921万人となっており(日本映画製作者連盟「日本映画産業統計」)、『レジャー白書』を用いて単純計算すれば、映画参加人口ひとりあたり平均5回弱も足を運んでいることになる。

このことから見えてくるのは、熱心な映画ファンであるコア層と、年に一回映画館に行くかどうかのライト層とのギャップだ。

窓口料金が値上げされても、コア層は割引を活用して安く観る手法を知っている。一方、ライト層は今回の値上げで映画館をより敷居が高いものと感じてしまう恐れがある。それでも年に1回来るか来ないかのライト層は、100円高くなっても頻度はさほど変わらないとTOHOシネマズは見ているのだろう。

2011年、TOHOシネマズは地方の複数館において、入場料金を期間限定で一律1500円にする実験をおこなっている。結果、一律料金にした映画館の入場者数は、全国平均と比べて約5%低下した。以上のマーケティング調査も踏まえて、現行の料金体系には大きく手を加えない判断をしたと考えられる(ただし、個人的にはこの調査方法には疑問を感じる。1500円という料金設定が中途半端で、かつ時期的にも東日本大震災直後に始まったからだ)。