先進国では入場者数が頭打ちの傾向にある

日本では21世紀に入ってから映画人口は復活し、過去5年間を見ても1億6000万~1億8000万人と、堅調に推移している。なかでも3年前の2016年には、『君の名は。』の大ヒットがあり21世紀になってはじめて1億8000万人台に到達し、興行収入も過去最高の2351億円となった。他のエンタテインメント産業が軒並み右肩下がりにあるなか、映画だけは不景気とは言えない。

だが、こうした映画(館)産業の見通しはかならずしも明るいとは言えない。

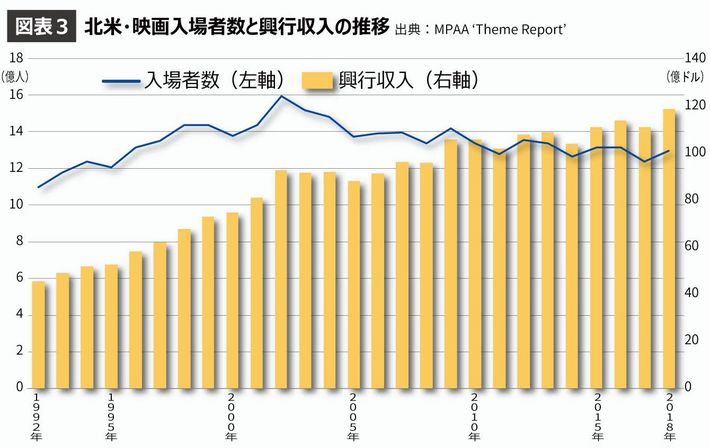

21世紀以降、中国をはじめとする新興国もあって世界の映画産業は成長し続けてきたが、先進国では入場者数が頭打ちの傾向にある。

たとえば北米(アメリカとカナダ)では、16億人だった2002年をピークに、ここ数年は13億人前後で推移している。その一方で興行収入は右肩上がりの傾向にあるが、これは物価および入場料金の上昇によるものだ。平均入場料金は、01年は5.65ドルだったが昨年は9.15ドル(約1000円)と、1.6倍になっている。00年代後半の3D映画、10年代中期以降の4D映画と、映画館は体感・体験的志向を強めたサービスを提供することで独自性を強めるのと同時に売上も上げてきたからだ。

動画配信サービスが最大のライバルになった

そんな映画館にとってもっとも大きなライバルとなっているのは、動画配信サービスだ。具体的には、NetflixやAmazonプライム・ビデオなどである。それ以前にもレンタルビデオは存在したが、動画配信サービスがそれよりもずっと存在感を見せているのには理由がある。映画の持つふたつの側面において、映画と同等の価値を持つからだ。

ひとつは、技術的な側面だ。テレビの登場によって世界的に映画は斜陽化したが、それでも消滅はしなかった。映像技術において、より具体的には映像の解像度において、テレビよりも明確なアドバンテージがあったからだ。映画館のフィルムとテレビのブラウン管の映像では、明らかに映画のほうが鮮明だった。

しかし、00年代中期以降のBlu-rayディスクの浸透や、日本では2011年から完全移行したフルHD(1080p)放送によって、テレビも映画館と遜色ない解像度となった。さらにその後、フルHDの16倍の解像度である4K映像に対応したテレビも浸透しつつある。もはや「高解像度の映像作品」を観る場は、映画館だけではなくなった。