DXが定着しない企業共通課題とは

――近年は、どの企業もDXを迫られていながら、実際に成功している企業はまだ少ないように見受けられます。DXが上手く推進されない原因は何だと考えられますか?

【後藤】様々な原因が考えられますが、一つは5年10年とシステムを使う中で、「どう維持管理していくか」という明確な目標を置いて正しく進められなかったことがあげられます。その結果、年月が経つにつれて、システム全体が肥大化してしまっている傾向があります。また、導入しただけで満足してしまい、社内での運用が定着せず、誤った方向に進んだ場合でも、軌道修正する機能も弱かったのではないかと考えています。

【川上】企業内でも、データドリブンにもっていくことには全員賛同するものの、導入プロジェクトで手一杯となり、担当者を置いても自力で改革・実現化をしていくのが難しい企業も少なくありません。

――システム導入といっても、ただプロジェクトを組めばいいというのではなく、そのための人材を教育し、文化を根付かせなければならないということですね。

【後藤】そうですね。その点は、間違いなく重要です。

【川上】私が所属する部署では、ビジネスの観点からDXに向けてSAPとともにオファリングでの生成AIの導入を推進しているのですが、SAPを導入すること以上に、お客様の業務や文化、組織さえも変えながら導入していかなければならないと感じています。

日本アイ・ビー・エム株式会社

常務執行役員/マネージングパートナー

コンサルティング事業本部 成長戦略統括事業部担当

大手外資系コンサルティングファーム、スタートアップ企業や起業を経て、2009年に日本IBM入社。製造業を中心としたお客様へのコンサルティング・ビジネスを担当後、2020年に執行役員に就任。2021年から全業種のお客様向けにファイナンス・サプライチェーン・トランスフォーメーション領域、2023年からその上位組織であるビジネス・トランスフォーメーション・サービス領域を担当。2025年4月よりコンサルティング事業本部 成長戦略統括事業部 常務執行役員に就任。2025年3月まで日本IBMグループの最高情報セキュリティ責任者(CISO)も兼務。また、2017年より日本IBM Japan Women's Council(JWC)リーダーとしての活動を通じて、女性がさらに活躍できる社会を作るための課題に取り組み、社内外に向けて情報発信を行っている。

自らもSAPユーザーとして、クライアントゼロで製品を活用

――SAP社とのパートナーシップを拡大されていますが、その中でもSAPプラクティス事業では、どのようなビジネスを推進しているのでしょうか。

【後藤】10年20年先を見据えて、業務をスリム化するとともに、システム全体の配置を整理・提案しています。その際に、プロセスは何を管理するのか、データは何を管理するのか、マスターは何を管理するのかといった「What」を考えることを常に大事にしています。

【川上】SAP社は、グローバルのストラテジックパートナーの中でも、最も大きな割合を占めています。それは、SAP社の創業者が元IBMの社員であり、SAP社創業以来のパートナーでもあるためです。SAPをお客様に導入したり、私たちの製品をSAPに組み込んだりするのみならず、私たち自身もSAPユーザーとして、自身をゼロ番目のクライアントとする「クライアントゼロ」でSAP社の製品を活用しています。

【後藤】当社のストラテジックパートナーは、SAP以外にも、各領域に強いソフトウェア会社やハードウェア会社などをはじめ、国内外に10社ほどあります。

日本アイ・ビー・エム株式会社

理事/パートナー

コンサルティング事業本部 成長戦略統括事業部

SAP Practiceリーダー

1996年プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社に入社し、基幹業務を中心とした業務改革コンサルティングおよびシステム化構想から導入までを多数支援。2002年日本アイ・ビー・エム株式会社へ入社。SCM領域を専門領域として、製造業、流通業を中心に多くのSAPプロジェクトを成功裏に導入。2019年からSAPプラクティス・リーダーとして、多数のSAP導入プロジェクトを支援。

――言うなれば、SAP社に限らず、案件ごとに相応しい製品やサービスを選定して提供しているということですね。

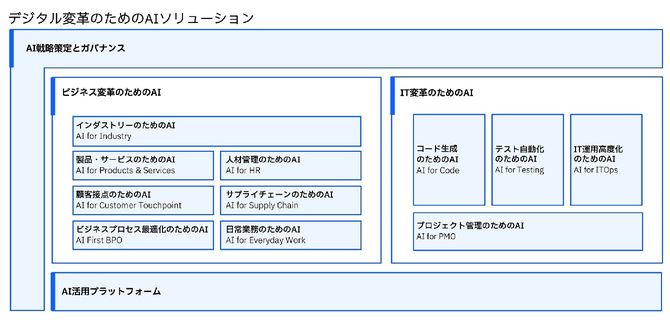

【川上】その通りです。そんな日本IBMでは、昨年8月、ビジネスでの生成AI活用加速を目的とした「デジタル変革のためのAIソリューション」をリリースしました。

このフレームワークは、「ビジネス変革のためのAI(AI for Business Transformation)」「IT変革のためのAI(AI for IT Transformation)」の2つのコンポーネントに分かれており、その下層にはIBMや各ストラテジックパートナーによるAIソリューションの製品・サービスがマッピングされています。これらのカテゴリーのどこから始めても、最終的には全社でAIが適用できるようになる仕組みです。すでに銀行での稟議書作成や、企業の人事部での情報提供や問い合わせ窓口の集約などの分野で実績を上げ始めています。

――IBM Institute for Business Valueのレポートでも「企業の60%は生成AIに関し、一貫性のある全社的なアプローチをまだ確立できていない」「優れた生成AIガバナンスを実際に導入できていると回答した割合は39%にすぎなかった」と報告されています。このフレームワークを使えば、こうした課題が解決されそうですね。

【川上】AIは、従来の技術やシステムとは異なり、全社で使える状態にしていかなければ、結局使われなくなってしまいます。「どこから始めてもよい」という建て付けにしているのは、社員全員で取り組んでいくためです。全社的にAIが使いこなせてこそ、企業価値向上に繋がると考えています。

ガバナンスが効いたプロジェクト管理と経験値の高さによる安心感

――AIの普及に伴い、AIコンサルタントの需要も高まっています。日本IBMならではの強みはどこにあるとお考えでしょうか。

【後藤】日本IBMは、もともとテクノロジーの会社ですが、テクノロジーとコンサルティングをセットで提供できるという、他社にはない特長を持っています。国内外で大規模な案件を数多く手がけてきた歴史があるからこそ、経験値が高いのは間違いありません。今も日本とヨーロッパで同時にSAPを導入するグローバル案件を行っており、IBMだからこそ提案できるグローバルプロジェクトを多くリードしています。

【川上】グローバルに事業展開されているお客様も多いので、SAP導入時には、日本だけではなく、グローバルでも導入するのが一般的です。当社はもともと海外が本拠地なので、同じサービスを世界中に提供できる素地があります。拠点もグローバルにあるので、世界中のカウンターパートと連携し、日本と世界を同時にマネージしながらシステムを導入できることが、お客様にとっても大きな価値になっています。「日本IBMであれば、グローバルプロジェクトが実現可能」というお客様からの期待も大きいですね。

【後藤】どのプロジェクトでも、レビューの仕組みを含めチェック体制を厳格化し、プロジェクトを確実に実行している自負もあります。各方面の専門家が指摘をしてくれる機能により、会社としてリスク回避できる仕組みが整っているので、私たちはよりお客様に全力で向き合うことができるのです。それによって高いデリバリー品質を保つことができ、お客様に高い評価をいただいています。

――国内外問わず、日本IBMでプロジェクトに参画する際に求められる資質とはどのようなものでしょうか。

【後藤】会社に最も重要なヒト・モノ・カネの全体の流れを俯瞰できる能力や、本質的な問題を見抜く力も大切ですね。長期的にプロジェクトに関わる中で、いざお客様への変革を推進する際に、「サプライチェーンの課題は何か」と伺っていても、実際には人事権限や役割に関する課題ということも少なくありません。そんな時に、プロジェクトの方向性を適宜変えながら取り組む柔軟性も必要となります。

【川上】デリバリーは、プロジェクトマネジメントをしていれば遂行できるというものではありません。導入予定のソリューションにより、特長も異なるので、それを見抜く「勘所」も求められます。

――「勘所」とは、どういうものを指しているのでしょうか。

【川上】いくつかブレイクダウンできますが、主に2点お話しすると、1点目は、「プロジェクトマネジメントの注視するべきポイント」を見える化させるということですね。2点目は、「今までの仕組みをどう変えることで変化が起きるのか、結果的に何が起こるのか」という各コンサルタントの経験則に基づいたナレッジです。そうした1人ひとりのスキルや経験は、お客様にとって良い助けになると思います。

【後藤】試行錯誤を重ねながらギリギリの綱渡りをしてきたコンサルタントの経験は、非常に貴重なものです。数々の小さな失敗に直面し、対処してきた経験の蓄積があるからこそ、お客様から信頼され、安心感を与えるのではないでしょうか。

「世界をより良く変えていく“カタリスト(触媒)”になる」を掲げて

――2025年は始まったばかりですが、日本IBMとして、AIを利用し、どのように変革を起こしていくのか、今後の展望についてお聞かせください。

【川上】今後の変革においては、2つ目標があります。1つは、プロジェクトで活用可能なアセットや、私たちコンサルタントの日常業務をサポートしてくれるアシスタント機能が入ったAIプラットフォームである、「IBM Consulting Advantage」を使いこなすことです。このAIプラットフォームを通して、コンサルティングの専門性をさらに高め、日々のお客様への提案能力をレベルアップすることが、1つの目標となります。

もう1つは、AIエージェントの経験値を積むことです。AIエージェントの台頭を見越して、自社製のAIエージェントを走らせるプロジェクトをすでに開始しています。我々が提供したいのはAIエージェントの中身ではなく、そこに必要な経験値の部分なので、お客様にいち早く導入できるよう経験を積んでいきたいと思います。

【後藤】AIで何ができるのかは、正直なところまだ手探りの状態ですが、日本IBMが掲げる「世界をより良く変えていく“カタリスト(触媒)”になる」という企業理念のもと、正しい倫理観を持ちながら経験値を積んでいくことが大事だと考えています。そのためにも、試行錯誤を重ねつつ、世の中のためになるAI導入を進めていきたいですね。