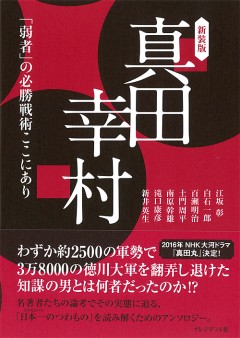

NHK大河ドラマ「真田丸」は、戦国時代最後の名将と呼ばれる真田幸村が主人公である。

江坂 彰(えさか・あきら)

1936年、京都府生まれ。京都大学文学部卒業。東急エージェンシー関西支社長などを経て、84年に独立し『冬の火花──ある管理職の左遷録』で作家としてデビュー。著書に『心軽やかに老いを生きる』ほか、共著に『撤退戦の研究』『信長 秀吉 家康──勝者の条件 敗者の条件』など。

1936年、京都府生まれ。京都大学文学部卒業。東急エージェンシー関西支社長などを経て、84年に独立し『冬の火花──ある管理職の左遷録』で作家としてデビュー。著書に『心軽やかに老いを生きる』ほか、共著に『撤退戦の研究』『信長 秀吉 家康──勝者の条件 敗者の条件』など。

「関ケ原の合戦から15年、大坂夏の陣で、不利を承知のうえで華々しく戦い、豊臣家に殉じました。日本人特有の判官びいきはあるにしても、わずか3000の兵で1万3000の徳川勢を翻弄しています。その軍事的才能に魅力を感じる人も多いのではないでしょうか」

作家で経営評論家の江坂彰さんは、人気の背景をこう説明する。加えて、幸村の生きた戦国乱世と現代が、いずれも激動期であることを指摘。何が起きても不思議はなく、会社経営なら、今日は花形でも、明日は斜陽産業かもしれない。まさに秀吉亡き後の豊臣家の姿であり、そんな逆境の幸村の行動にビジネスマンは学ぶべきだという。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(尾関裕士=撮影)