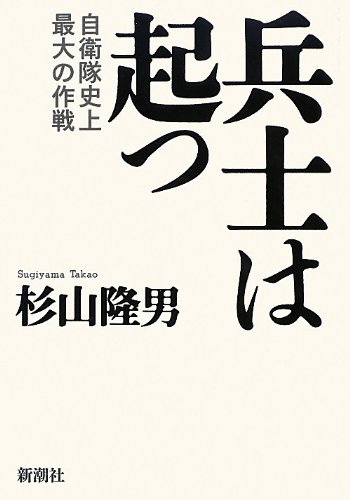

杉山隆男(すぎやま・たかお)

1952年、東京都生まれ。一橋大学社会学部卒業後、読売新聞記者を経て著作活動に入る。86年『メディアの興亡』で大宅壮一ノンフィクション賞、96年『兵士に聞け』で新潮学芸賞を受賞。ほかに『「兵士」になれなかった三島由紀夫』『昭和の特別な一日』などがある。

1952年、東京都生まれ。一橋大学社会学部卒業後、読売新聞記者を経て著作活動に入る。86年『メディアの興亡』で大宅壮一ノンフィクション賞、96年『兵士に聞け』で新潮学芸賞を受賞。ほかに『「兵士」になれなかった三島由紀夫』『昭和の特別な一日』などがある。

涙がぼろぼろ落ちてきた。そして、杉山隆男さんは思った。

もう1度、書かなければ、と。

2011年4月。宮城県仙台市閖上。街を一望できる小高い丘に杉山さんは立っていた。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(遠藤素子=撮影)