※本稿は、杉山大志『データが語る気候変動問題のホントとウソ』(電気書院)の一部を再編集したものです。

地球温暖化による影響はごくわずか

猛暑になるたびに「地球温暖化のせいだ」とよく報道される。しかし、本当だろうか?

例えば、2018年の夏は猛暑だった。そして、政府資料を見ると「東日本の7月の平均気温が平年より2.8℃高くなり、これは1946年の統計開始以降で第1位の高温であった」、「熊谷で最高気温が国内の統計開始以来最高となる41.1℃になった」とし、その原因には「地球温暖化の影響があった」としている(政府資料「はじめに」)。

だが、全国津々浦々の気象観測施設に足を運び、測定に悪影響を与える周辺環境を点検、改善策を提案していることから「気象観測の水戸黄門」と呼ばれる東北大学の近藤純正名誉教授による推計では、日本の平均気温の上昇速度は100年あたり0.89℃程度、過去30年でわずか0.3℃だった。

つまり、「熊谷で41.1℃になった」が、これへの地球温暖化の寄与は、もし過去30年間に地球温暖化がなければ40.8℃であったということだ。地球温暖化は、ごくわずかに温度を上げているに過ぎない。

平均気温についても同じようなことがいえる。政府発表で東日本の2018年7月の平均気温が平年より2.8℃高かったとしているが、これも、もし過去30年間に地球温暖化がなければ2.5℃高かったということだ。猛暑であることに変わりはない。

猛暑の主な原因は「自然変動」

猛暑をもたらした最大の要因は自然変動だ。自然変動とは、具体的にいうと、太平洋高気圧の張り出しといった気圧配置の変化、ジェット気流の蛇行、梅雨前線の活動の強弱やタイミングなどである。つまりは、天気図で日々、われわれが目にする気象の変化のことである。

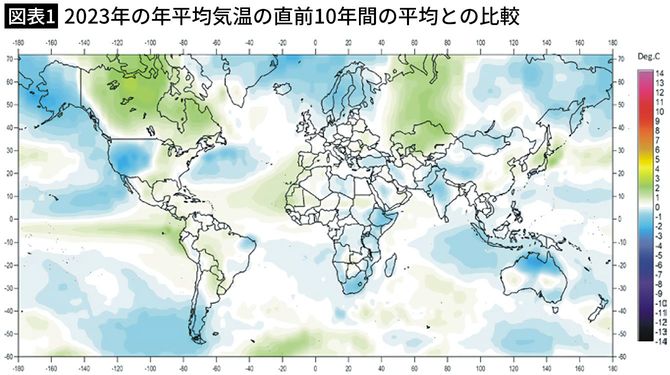

このような自然変動で起きる気温変化とは、地球規模で見てどのようなものなのか図表1を見るとよくわかる。

この図表では、2023年の気温が直近の10年間の平均と比較されている。これを見ると、日本では、2023年は暑かった(緑色)ことがわかる。だがその一方で、アフリカ、インド、中国などは寒かった(青色)こともわかる。