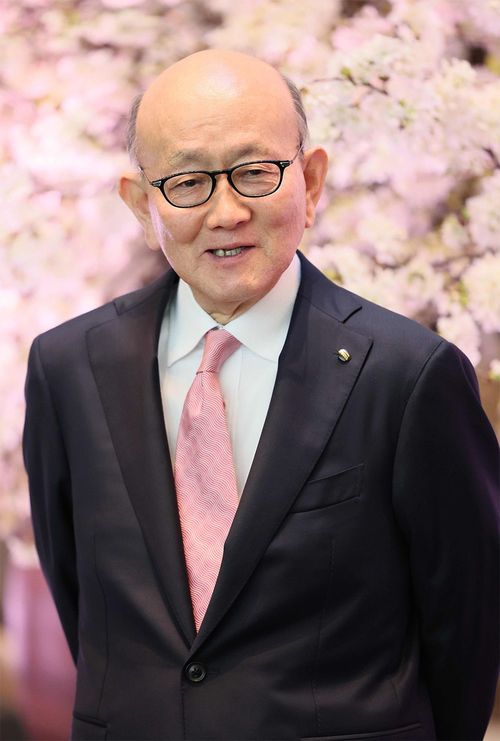

よい商人は、異変の兆しを見逃さない

岡藤はつねに現場にいた。社内にいるのではなく、日中は取引先のラシャ屋を回り、さらに取引がないラシャ屋にも顔を出した。そして休日や、出張した先では紳士服を仕立てるデパート、テーラーへ行った。デパートへ行ったら、紳士服売り場だけでなく婦人服から雑貨、食料品までさっと見て歩いた。売り場の人に名刺を出すのではなく、一般の客として声をかけて世間話をした。

「何が売れているんですか?」と聞くわけではなかった。売れている商品は売り場を見ればわかる。彼が店員に聞いたのは売り場における「異変」だ。異変と言えば大げさかもしれないが、「何かおかしいな」「以前とは違っているな」と思ったことである。そして、それがほんのちょっとしたことであっても、気にかかったことは直接、売り場の人間に訊ねてみた。疑問が芽生えたら解決せずにはいられない。そういう性分が商人だ。

「デパートに行けば客の意思が見える」

「僕は新入社員の頃からデパートによく行っていた。今でも行きます。伊藤忠が関係しているアパレルや雑貨が店を出していることもあるし、直接関係がない店であっても、流行っているところにはお客さんの意思が現れている。それに、人を訪ねる時にはいつも手土産を持っていくから、買うために食料品売り場へ行くことがある。

ある時、うちがやっているブランド、レリアンの梅田阪急にある店へ行ったら、どうも様子が違う。よく見たら店のロゴが他のデパートの店と違っていて、堅い雰囲気の書体になっていた。売り場に聞いたら、梅田阪急にはお金持ち、富裕層のお客さんが多いから、正装のようなカチッとした商品が売れる。だから店の雰囲気も堅い方がいい、看板のロゴも堅い雰囲気に変えた、と。こういうのがお客さんを見て考えた創意工夫や。この工夫で高価格帯の商品が売れるようになった。こういう細かいところまで気をつけるのが商人や。

別の例もある。下関に行った時のこと。地方に行くとデパートと言いながらも、同じ建物内に庶民的なスーパーマーケットと同居している店舗がある。半分はスーパーの売り場で残り半分が高級品も売るデパートになっている。売り場がスーパーとデパート半分ずつとはいえ、実際に見に行くと、お客さんの大半はスーパーの客や。ねぎとか三つ葉とか買い物かごに入れてデパートに来ている」