※本稿は、木下翔太郎『現代日本の医療問題』(星海社新書)の一部を再編集したものです。

若い医師で美容外科になる人はこれだけ増えている

美容医療では通常の医療よりもトラブルが生じやすい理由は先に示した通りであり、美容医療全体の増加に伴ってトラブルも増えることは想像に難くありませんが、なぜこうした状況が改善されず、増え続けているのでしょうか。美容医療業界の中で、教育や再発防止対策などの自浄作用は働いていないのでしょうか。

このような状況を理解する一つのキーワードが「直美」です。

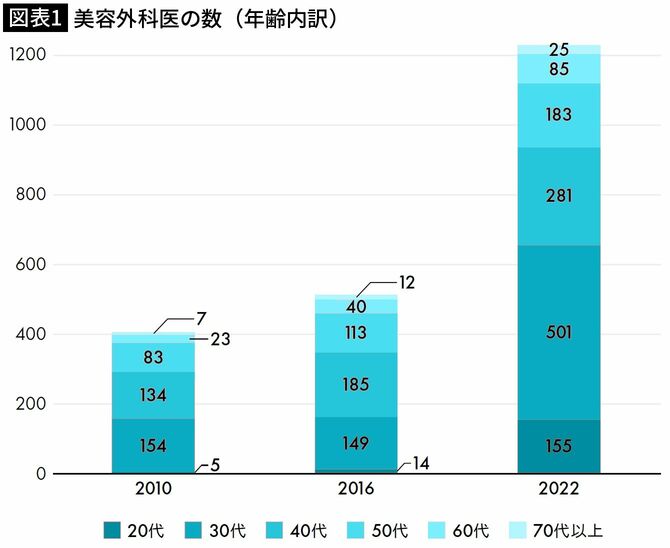

美容外科医の数が急増していることを先ほど述べましたが、近年の傾向として、特に若い医師で美容外科になる人が増えています。年齢の内訳を図表1に示しました。

2010年では20代の美容外科医は5人なのに、2022年は155人とかなり多くなっています。医者の世界で20代というのは初期臨床研修医を終えて間もない医者、ということになります。

仮に医学部に高校3年生、18歳で現役合格し、留年なしで医学部を6年間で卒業し、初期臨床研修医を2年終えたとすると、単純計算で26歳です。そこから数年もしないうちに、あるいはすぐに美容外科に入職しないと20代のうちに美容外科を名乗ることは困難ということになります。

近年ではこうした若い美容外科医が増えており、特に、初期臨床研修を終えてから、他の診療科・勤務先を経由せずに、“直接”、美容外科に入職する医者を「直美」と呼んでいます。

「お金が欲しいの?」

図で示したように、このような医者は、かつては全国的にもかなり稀な例でした。通常、初期臨床研修を終えた医師は、自分の専門診療科を決め、その診療科の専門医になるために、大学や大きな総合病院などに就職し、研鑽を積むことになります。

美容外科医についても、初期臨床研修終了後に大学病院などで形成外科医としての修練を積み、一定の技術を習得した上で、開業・入職する医者が大半でした。また、外科医など、もともと他の診療科だった医師が、過酷な労働環境から離れるため、美容外科に転職するというケースもそれなりにあったようです。

そして、かつては、美容外科はマイナーな存在であり、かつ自由診療であるということから、そもそもそうした領域自体が、医療者を育てる大学において“タブー”のような風潮がありました。例えば、2015年に医学部を卒業した救急医の中村龍太郎先生は次のように振り返っています。