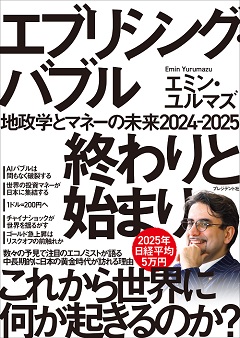

※本稿は、エミン・ユルマズ『エブリシング・バブル 終わりと始まり 地政学とマネーの未来2024-2025』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

地政学的追い風が日本を再び高成長に導く

日本は戦後、朝鮮戦争(1950~1953年)の特需をきっかけに高度経済成長を遂げた。その背景に米ソ冷戦があった。日本や西ドイツ(当時)を共産主義から守り、経済的に豊かにしようという米国の方針が恩恵をもたらしたといっていいだろう。日独が人的資源に恵まれていたことも大きいが、この地政学的追い風がなければ、あれほど短期間で経済成長は達成できなかった。

今、世界の中で日本にアドバンテージがあるのは、地政学的な風向きが再び日本に吹き始めているからだと私は見ている。

私が「米中新冷戦」と呼んできた状況がいっそう激しさを増している。

この新しい体制に入った2013年からの動きを見ると、第二次安倍内閣でアベノミクスが始まり、習近平が中国国家主席に就任。2014年にはロシアによるクリミア侵攻が発生。2022年にはロシアが国境を越えてウクライナへの侵攻を開始し、その後、さらにパレスチナとイスラエル、中国と台湾と、東西で戦争や紛争の激化、あるいは衝突の発生が懸念される事態が生じている。

サプライチェーンは中国から逃げ出している

新型コロナのパンデミックをきっかけに欧米諸国と中国の関係はより悪化し、実質、鎖国状態となった中国からグローバル資本だけでなくサプライチェーンが逃げ出している。それがどこに向かうかというと、世界中を探しても「代わりになる国」はそうはない。ある程度インフラや人材が揃っていて製造業が盛んな国となると、結局、日本しかないのだ。

とくに今、「21世紀の原油」とも形容される半導体の生産が、台湾に集中しすぎてしまっている現実がある。今後懸念される台湾有事が勃発すれば、生産がストップするリスクが高い。そのため、台湾のTSMCが日本の熊本に工場を作った。半導体特許の大半を握る米国政府は生産をもう一度日本に戻そうと躍起になっている。

これは有事を見越した「疎開」である。今後、台湾の半導体生産拠点の半分以上を日本に疎開させても不思議ではない。