※本稿は、大前研一『世界の潮流2024–25』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

どうして先進国の成長率は鈍いのか

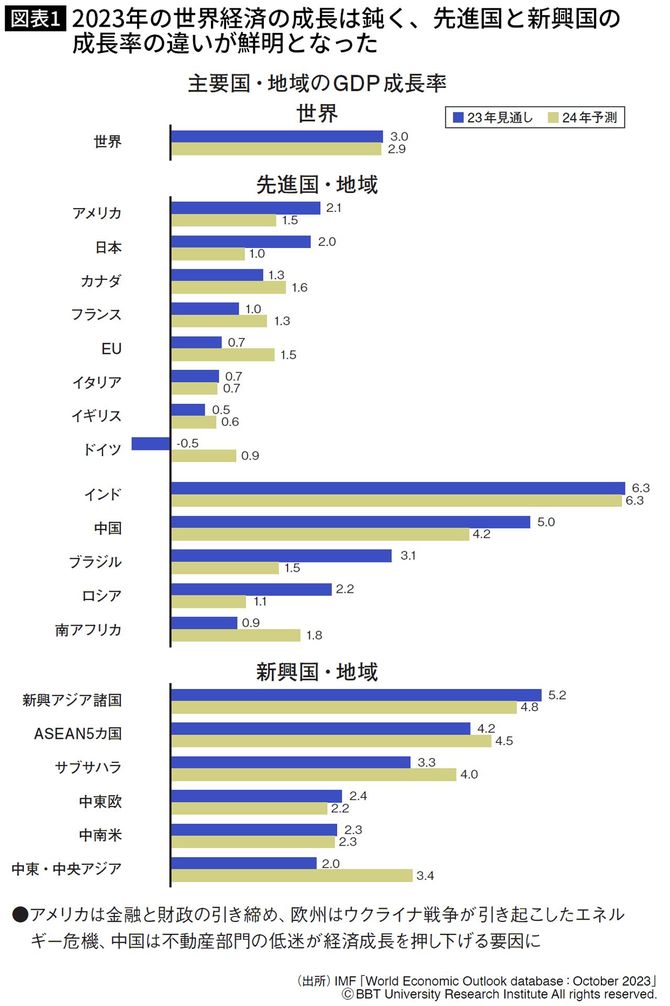

現在の世界経済は、先進国と比べて新興国の経済成長のスピードが非常に速い(図表1)。

とりわけインドの成長率がトップである状況がここ数年続いている。次いで、中国、ブラジル、ロシア、南アフリカと続くが、2024年はとりわけインド、中国、南アフリカの成長率がどうなるかに注目したい。

地域別に見ると、新興アジア諸国が最も伸びており、その他にもASEAN5カ国(インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム)やサブサハラ(アフリカ大陸でサハラ砂漠以南の地域の総称)、中東欧、中南米、さらには中東・中央アジアの経済成長率が高い。2024年はとくに新興アジア諸国、ASEAN5カ国、サブサハラ、中東・中央アジアが伸びていくと予想される。

一方、先進国はどうか。アメリカは、金融と財政の引き締めで厳しい経済状況が続いている。

また、欧州はロシアのウクライナ侵攻が引き起こしたエネルギー危機が懸念材料だ。中国はこれまで高い成長率を維持してきたものの、現在は不動産部門の低迷が国全体の経済成長を押し下げる要因となっている。

2023年の世界全体の成長率は約3%であり、この水準は2024年も変わらないと予想される。一方で、日本の成長率は2023年が2%、2024年は1%と予想されており、高い経済成長は見込めない。成長率だけを見れば、他の先進国もほぼ同水準である。

世界経済の成長が難しいわけ

2024年の世界経済は、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻、インフレからの回復を目指しているが、阻害要因は依然として残っている。

世界の経済成長を阻むリスク要因として、まず各国の「過剰債務」が挙げられる。アメリカもそうだが、中国も債務問題が非常に大きい。さらに世界中で政府が輪転機を回していることからくる過剰債務が、世界中の金融危機を引き起こす可能性もある。

次に挙げられるのは「食料・エネルギー価格の高騰」だ。特にウクライナやロシアで生産された穀物が世界に入ってこなくなっている。さらにロシアへの経済制裁やコロナ後の経済復興など、経済成長の阻害要因は未だに残っている。

さらに「中国経済の減速」も無視できない。中国経済は不動産危機がもたらした不況によって若者の失業率が深刻であり、外資系企業も撤退している状況だ。これまで世界経済を牽引していたのは中国であるだけに、世界全体に与える影響はかなり大きいだろう。習近平政権がどのように舵取りするかに目が離せない。

さらに根強い「インフレ圧力」の問題もある。2018年以来の米中対立により、両国間のサプライチェーンが分断されており、人件費だけが上昇している状況だ。

アメリカの大手自動車メーカーであるGM(ゼネラルモーターズ)はUAW(全米自動車労働組合)が起こしたストライキに対し、基本賃金を25%引き上げるとして大きく譲歩した。だが、月給80万円の工員がつくった自動車を買うような消費者が果たしているだろうか。また、米中の対立もインフレの圧力を強めている。

最後に「気候変動」問題は、どのような対策を講じても、気温の「1.5度上昇」は避けられず、世界的に異常気象や自然災害が止まらない状況だ。洪水や山林火災も問題になっている。CO2排出量の増加に世界がどのように取り組むのかが課題である。

その他、世界経済は新型コロナウイルスからの回復に加え、ロシアのウクライナ侵攻の長期化など、成長の阻害要因が依然として残されている。これらが今後どのように影響してくるのかによって、世界の行く末も変わっていくことになるだろう。