冷戦後の「曖昧な時代」が終わった

時代の流れを鳥瞰すれば、ロシアによるウクライナの侵略によって、歴史問題のパラダイムは大きく変わったとも言えよう。すなわち、グローバル化を標榜していた冷戦後の曖昧な時代が終わった。思えば冷戦崩壊後、ロシアや中国のWTO加盟、ロシアを入れたG7のG8への拡大など、法の支配に基づく国際社会に中露を取り込もうとする西側諸国の善意かつ懸命の努力が重ねられた。にもかかわらず、結局のところ、ロシアも中国も、力と脅迫により現状を一方的に変更しようとするのみならず、第二次大戦後の国際社会の基本原則とルールを一顧だにしない行動が明らかとなってきた次第である。

このような状況下で、得てして歴史問題を取り上げて日本批判を展開してきたのが、韓国は別として中国、北朝鮮、ロシアといった強権的な独裁国家であることは何を物語るのか? との問いかけは有効だろう。米国、英国、豪州といった実際に日本が激しく干戈を交えた国々とは和解が達成されてきたこととの対比も際立つ。

注意すべきは、2025年の「戦後80年」

まさに、80年前に何が起きたかよりも、今目の前にある喫緊の課題に対して如何に対応すべきかが問われているとのナラティブこそが強力であり、かつ、説得力に富んでいる。

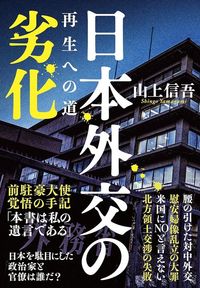

本来、こうしたナラティブは、国際潮流に通暁している職業外交官こそが先頭に立って打ち出すべき話だ。歴史問題で日本が数々の煮え湯を飲まされ、対応に追われることとなった責任の大きな一端が外務省にあったことは間違いない。今こそ、敗戦の呪縛から日本、そして日本外交を解放すべく、能動的な働きを期待したい。

この観点で注意すべきは、2025年の戦後80年だ。

戦後50年の村山談話、戦後70年の安倍談話に続いて余計な談話を出さない、それに尽きる。

東京裁判史観に立つリベラルな首相を抱えた時期だからこそ、ナイーブな一部の外務官僚が図に乗って謝罪主義のパンドラの箱を再び開けてしまい、歴史問題が息を吹き返すことがないよう、強く祈っている。