「40代以降にジョブ型のフラット賃金移行は約束違反」は間違い

40~50歳代からジョブ型でフラット賃金へ移行することは、将来の高賃金を期待して、若年時には低賃金で働いていた現在の中高年層にとっては約束違反という批判が生じるかもしれない。

これに対しては、フラットな職種賃金でも、積極的にリスキリングを通じて、より高度な職種に転換すれば、それに見合った賃金増は十分に可能である。もちろん本人の努力は要するが、収入を自ら高めることはできる。また、定年年齢(60歳)を超えても正社員のままで長く働き続けることができる点で、生涯賃金はむしろ増える可能性がある。

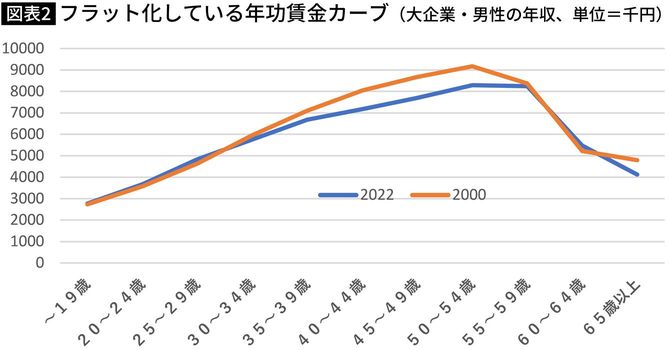

実は年功賃金のフラット化は、過去20年間ですでに生じている。これは大企業の男性社員という、もっとも年功賃金カーブの急な労働者について、顕著にみられている。

例えば、2000年当時の45~49歳層と比べて、2022年時点では年収ベースで100万円弱もの減収となっている(図表2)。これは過去の人口の年齢構成がピラミッド型の時代に形成された年功賃金が、中高年比率の高まりとともに維持できないという市場原則の影響が反映されているといえる。

高齢者は早く引退すべきか

60歳を超えて働く高齢者が増えれば、それだけ若年者の雇用機会が奪われるのではないかとの懸念もある。しかし、高齢者が早く引退すれば、それだけ企業も負担する年金を含む社会保険料などの徴収が増える可能性がある。

ここ数年、国民負担率が40%以上の高率となっており、高齢者の早期引退を許せば結果的に若年者も含めた雇用需要が抑制されてしまう。これについては1970年代にドイツやフランスで行われた、若年失業防止のための高齢者の早期退職政策の失敗から学ばなければいけない。

むしろ働く意欲と能力のある高齢者が、より長く働き、多くの税金や社会保険料を負担することで、勤労世代の社会保障負担を軽減することが、今後の日本の高齢化社会を乗り切るための大原則となる。

そのために企業がすべきなのは、40歳代以降のジョブ型とフラット賃金への移行で「年齢から自由な働き方」を徹底し、高齢者の潜在力を活用することである。

まず第一に、多様な能力の高齢者について、人事部による上からの配置転換・転勤を強いるのではなく、自らの能力形成も含めて、自発的な判断を尊重することである。

第二に、個人の能力や意欲についての人事評価に時間をかけ、企業内外の業務とのマッチングを図ることであり、その時期は早い方が望ましい。

第三に、人事部の配置転換の権限を、原則として若年期の社員に限定し、各部局に職種ごとの昇給・昇進などの人事権を委譲することである。

他方、社員の方も高齢者になる前から、自らのキャリア形成に責任を持ち、いつでも転職できるという会社に対する交渉力を持つことで、結果的に有用な人材として評価されることになる。会社と個人の双方の責任で、高齢者の「お荷物社員」の解消を図る必要がある。