「60歳の壁」乗り越え、生涯賃金を増やせる人の共通点

日本では企業の66%が定年年齢を60歳に定めている(高年齢者雇用状況等報告・2023年)。大企業では77%がそうだ。定年後には、それまで勤務していた企業に契約社員や嘱託で再雇用されるため、職場ではとくに「元上司」の使い途は乏しく、お荷物となってしまう場合も少なくない。これでは雇用する側もされる側も不幸だ。

現行の法律で定められた企業の再雇用義務は65歳までだが、当面は努力義務である70歳への引き上げも時間の問題である。そうなれば最長10年間も企業は「お荷物社員」を抱えることになる。今後も増え続ける職場での高齢者問題を放置してよいのだろうか。

米国や欧州の主要国では、こうした「お荷物社員」はいない。お荷物なら即解雇されるということもあるが、理由はそれだけではない。一定の年齢に達したことだけを正当な理由として解雇される定年制は、人種や性別による解雇と同様な「年齢による差別」として禁止されているのだ。本来、「同一職種であれば同一賃金」の原則の下では、労働者の年齢の違いは問われないためである。

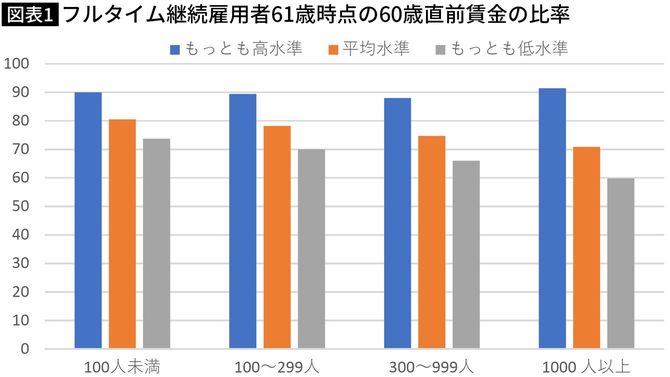

これに対して、特定の業務にこだわらず雇用と年功賃金を保障してきた日本では、どこかの年齢で雇用保障に歯止めが必要となり、定年制度が作られた。「年齢」という平等な基準に基づいたもので、この点が欧米との相違点である。

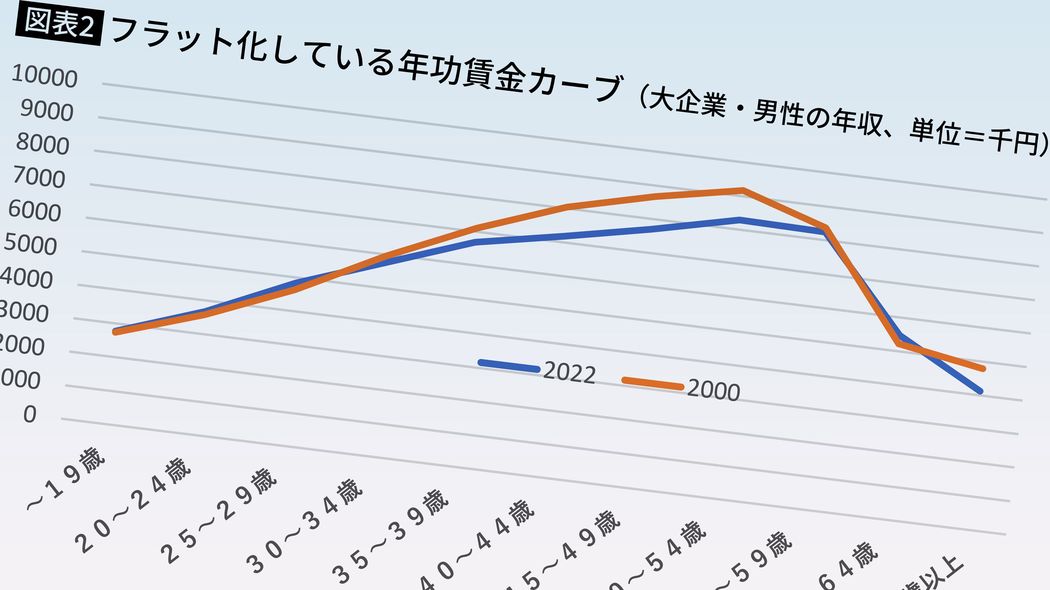

定年再雇用時の賃金水準は、定年前と比べて平均で7~8割程度に低下している。この下落幅は、年功賃金カーブの大きな大企業ほど大きい。また、もっとも下落幅が大きな場合には6割程度にまで引き下げられる(図表1)。

平均7~8割程度に低下するのは、年功賃金が、労働者の年齢が高まるほど家族の数が増え、住宅費や教育費、食費などが増えることに見合った「生活給」という論理だからだ。定年でいったん雇用契約が清算されても、子どもが育った後の年齢なら高い賃金の必要性はなく、いずれ年金も受給できるという考え方である。

しかし、高齢労働者は、若年層と比べて、同一年齢層での能力格差が著しく大きなことが大きな特徴である。デキる人とデキない人の格差が顕著なのだ。よって、定年前から一律に引き下げられた再雇用賃金は、能力の低い高齢者にはいぜんとして高過ぎる反面、能力の高い高齢者には低過ぎる、という傾向がある。その結果、能力に見合った報酬を保証する企業に優れた人材を引き抜かれるという現象がしばしば起こる。残るのはデキない人ということだ。

本来、生活給とは、昭和時代を中心に、慢性的な長時間労働の世帯主が専業主婦と子供の家族を扶養することを前提としたものであった。しかし今後、夫婦がいずれも正社員の共働きが増える令和の時代には、残業のない年齢にフラットな賃金の下でも豊かな生活は可能となるだろう。