なぜ言うことを聞かない子供にイライラするのか

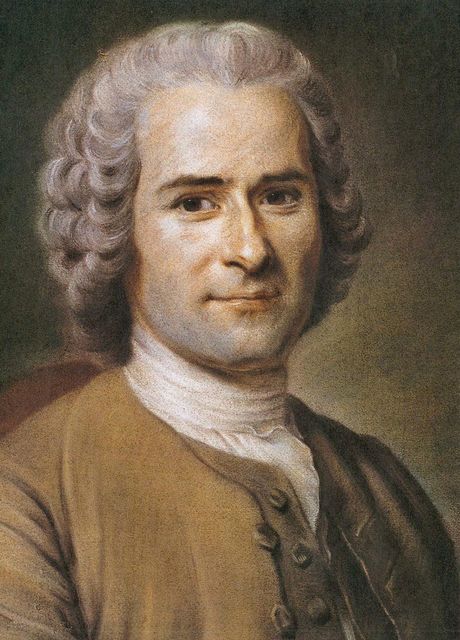

●ルソー――よい子ども時代とは

子どもの何が困るかって、とにかく大人と違って聞き分けがないことだ。静かにしなくてはいけないときに騒ぐ、寝る時間なのに寝ない、わけのわからない質問をぶつけてくる。それに、ためになる本でも読んでいるべきときに外へ出たがるのはなぜなのか。

ジャン=ジャック・ルソーが1762年に発表した『エミール』で展開したのは、こうした声への反論だった。

人間は生まれながらにして根幹の部分は優しく穏やかで、気高いものだという信念をルソーは抱いていた。人間を堕落させるのは社会なのだ。自分本位で自己愛のはびこる社会が、人間が本来持っている性質を変容させてしまう。しかし子どもたちは(今の段階ではまだ)堕落していない。人間のいちばん純粋で最上のかたちが子どもだ。それを守り伸ばしてやるのが、社会、そして子に授ける教育の務めだ。

幼少期は単に大人になる前に必要な下位の段階、とみなしてはいけない。子ども時代は子ども時代で尊重し大切にすべきなのだ。どうでもいいささいな事柄を子どもの頭に詰め込み、静かにじっとしていろと強要する必要がなぜあるのか。そんなことは大人になってからやればいいではないか。

自分のペースで大人になればいい

子どもは12歳になるまで本を読まなくていい、とルソーは考えた(ただし『ロビンソン・クルーソー』は例外)。子どもは遊んだり、好きなだけ動きまわって探検したりすべきで、同時に失敗したり悩んだりしてまた立ち直ればいい。自分のエゴより他者との関係が大事なこと、力と力をぶつけあうよりも言葉で議論を闘わせる方が世界はよくなることを学べばいい。

何より大切なのは、子ども時代には子ども時代ならではの形で、自分のペースで大人になればいいということだ。遊びはそれ自体がよい結果だと受け止めるべきなのだ。自由に走りまわり、思いきり楽しみ、無限の好奇心をもつ子どもを、スーツを着てむすっとした深刻ぶった大人に急いでさせようとする必要がなぜあるのか。いずれ何十年後かにそうなろうとするのに?

子どもの浅慮なふるまいが不満な大人にルソーは問う。何が悪いのだ? いつから喜びは避けるべきもの、大人になって「卒業」するべきものになったのか。大人はなぜ、笑い声を静め、好奇心の芽を摘み、率直なやわらかい心を硬直させたがるのか?

愛され、自由な精神を培った子は安定した幸福な大人になる、というのがルソーの論だった。ルソーは母乳哺育を推進した先駆けであるほか、健全な情緒の発達には親子の強い結びつきが必要だと熱心に説いた(乳母や保母が一般的だった18世紀当時の慣習に対する異議)。愛情が愛情を育み、幼いころの人とのかかわりあいがのちにその子の気質を決めると考えた。

子供を「未熟な大人」と見なすのは間違っている

ルソーが革命を起こし、「子ども時代」を今日の姿に変えたといっても大げさではないだろう。ルソーは子ども時代を目いっぱい生きて楽しむべき一つの段階であるとみなした。フロイトや精神分析学が登場するずっと前に、幼少期は人間が発達し成熟するのに不可欠だと提言したのだ。

だが、それから時代は変わったのだろうか。笑いころげて止まらない子どもたちにあきれ顔をしたり、いつまでも興奮さめやらない子どもたちにいらだったりしていないだろうか。ルソーから300年が経った今も、子どもたちを単なる未熟な大人扱いしていないだろうか?