リアルな大河ドラマ、実録版『半沢直樹』

長い時間軸の中で多くのキャラクターが登場し、それぞれの物語が交錯すること。特定のポストに対してさまざまな思惑が渦巻き、「正義」が勝つこともあれば負けることもあること――。

たとえばNHKの大河ドラマ、もしくはドラマ版の『半沢直樹』。こういったコンテンツは、いつの時代もたくさんの人の心を捉えて離さない。特に、程度やスケールの差はあれど、会社勤めを通して似たような経験をしたことのある人であれば、その没入度合いはより深くなる。

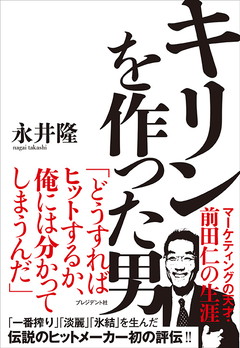

2022年5月に刊行された書籍『キリンを作った男 マーケティングの天才・前田仁の生涯』は、我々が日常的に名前を見聞きする企業の中で、大河ドラマや『半沢直樹』のような話が現実として起こっていることを教えてくれる1冊である。ビール業界を長年取材してきた著者・永井隆の筆致も相まって良質な企業小説のようなオーラをまとったこの本は、2022年に刊行されたビジネス関連の書籍におけるベスト本の1つに挙げて差し支えないのではないだろうか。

誰もが知る企業の、誰もが知るブランドの裏側を鮮やかに描き出す読み物としての面白さが図抜けているだけでなく、ライターとして活動しながら普段は一般企業で事業戦略やマーケティングに関連する業務に従事している筆者としては、前田の卓越した仕事ぶりに本書を通して何度も驚かされた。

主人公となるのは、2020年に70歳でこの世を去った前田仁。1973年にキリンビールに入社し、キリンビバレッジの社長退任後にグループを離れる2012年まで、マーケティング部門で、もしくは経営者として多くのヒット商品に関わってきた。「一番搾り」「淡麗」「氷結」など、今でも小売店のお酒コーナーで存在感を放つこれらのブランドは、前田の存在があったからこそ世に生を受けたものである。

本の帯に書かれたコピーは「どうすればヒットするか、俺には分かってしまうんだ」。不遜にも思えるこんな言葉は、前田の実績によって説得力のあるものになる。

フィクションを凌駕するダイナミズム

一方で、花形の商品開発者として前田は決して順風満帆な会社員人生を送ったわけではなかった。そしてそこにこそ、この本の面白さがある。

前田の会社員としてのキャリアは、ビール市場における絶対的な存在だったキリンがアサヒの猛追を受けて一敗地に塗れる歴史とも重なる。1987年に発売された「アサヒスーパードライ」はマーケットの状況を一変させる商品となったが、実はキリンは発売直後にその前触れに気づいていながら明確なアクションをとることができなかった。

背景にあったのは、「ラガー」で築いてきた企業としての成功体験。取るに足らないと高をくくっていた相手に、キリンは足元をすくわれていく。

過去の栄光によって肥大化したプライド、そしてそれぞれの持ち場を守るための縄張り争い。そんな状況下において、強い意思を持った前田のような存在は疎まれる対象になる。

「一番搾り」を開発したのち、前田は権力闘争に巻き込まれてマーケティング部の本流を外されてしまう。しかし、ここからがまさに「事実は小説より奇なり」。この左遷とも言うべき人事異動によって、前田の足跡は圧倒的にドラマチックになる。

商品開発にキレがなくなり、社内の一体感も醸成できずに思うような結果を出せなくなっていくキリンは、90年代後半に勃興する発泡酒という新たな市場を前にしても有効な意思決定を行うことができないでいた。その状況を打破すべく、当時のキリンビールの社長は子会社に転じていた前田に白羽の矢を立てる。

異例の形で商品開発部の部長に最年少で就任した前田は、そこから猛スピードで「淡麗」を完成させて発泡酒市場に大ヒットを打ち立てる。

このあたりの展開には『半沢直樹』に勝るとも劣らないカタルシスがあるので、ぜひ本書を読んでご確認いただきたい。会社員の日常は、時代の大きな流れという物差しを当てることでフィクションを凌駕するダイナミズムを持つ。

ちなみに、『キリンを作った男』は、当然のことながらビール業界を「キリン目線」で語ったものであり、他社には他社の言い分がある。

たとえば前述した「淡麗」のヒットについても、アサヒサイドからは「なんのことはない。ビール減少分がそのまま淡麗〈生〉に変わっただけの話である」「ビール分野ではキリンに五六〇万函の差をつけて、業界ナンバーワンの地位に躍り出たのである。キリンが勝手に転んで、アサヒを王座に押し上げてくれたようなもの」といった声もある(松井康雄『奇跡のマーケティング 世紀の怪物・スーパードライはこうして生まれた』より。松井は元アサヒビール・マーケティング部長)。

実質的にキリン、アサヒ、サッポロ、サントリーという4社のシェア争いで成り立っているがゆえに、ビール業界は「戦い」の構図がわかりやすい。本書に関する各社の見解も聞いてみたいところである。