自分自身に満足していないが、役に立たないとは思っていない

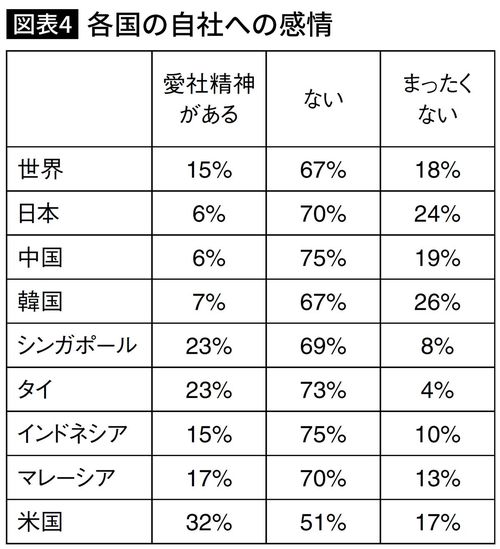

さらにギャラップ社の調査によると、日本はもっとも自社に愛着を感じていない(図表4)。米国のほうがはるかに愛着をもっている。日本は中国人と同じレベルにある。まさかと思ったが、同様の国際比較を見ても、やはり日本人の愛社精神は低いとしか判断ができない。

植木等さんは高度経済成長期にモーレツサラリーマンの裏返しとして無責任男を演じた。あれは、無責任になれないからこそ成立した笑いだった。サラリーパーソンたちは愛社精神の重要性を論じた。しかし、考えるに、その重要性を誰もが理解し、そして骨身にしみているのであれば、あえて強調する必要はない。皮肉なことに、日本には愛社精神が希薄だったからこそ、それを強調する必要があった。伝統というものが必要性を失うとともに、逆説的に伝統の重要性を語らねばならない伝道師が増えてきたように。

日本人はいわゆる外資系企業で働くひとたちのほうが、「自己責任」「実力主義」「勤務企業に対してもドライ」「金のために働いている」と考えている。しかし、実際には、日本人は自分自身に満足していないが、それは上昇意識があるからで、自分が役に立たないとは思っていない。日本人は想像以上に実力主義的な志向をもっている。自己責任を強く感じている。帰属している会社への愛情は相当に低く、働く理由は収入のためである。

企業統治の欧米化が進み、雇用の流動化、外国人株主比率増加、実力主義の徹底……それらはもっと進むだろう。そのとき、愛社よりも収入を希求してきた日本こそが、教科書どおりの株式会社を実践できる国になるのではないかと、ひそかに予想している。それが喜劇なのか悲劇なのかはわからないけれども。

マルクスは「私たちは牛丼なんだ」という説を語った

突然だが、かつてマルクスという思想家がいた。曲解すると、マルクスは、私たちは牛丼なんだという説を語った。マルクスは、すべては結局のところ、なんでも取引なんだ、と考えた。一人の労働者にしてみれば、生きていく以上は、自分という商品を売り物にして、それを誰かに買ってもらうしかない。その買い手のことをマルクスは資本家といった。正確ではないが、資本家とは株主とか会社とかと思っておけばいい。

じゃあ、その資本家は、どうやって、労働者に払う対価を決めるのだろうか。

そこで出てくるのが、私たち=牛丼の考え方だ。牛丼は、牛肉とご飯、玉ねぎ、タレなどのコストを積み上げていって、あとはお箸とか、店内の光熱費とかを計算して、380円で売ろうかなとか、やっぱり370円かな、といった価格が決まる。労働者たちが牛丼とすれば、牛丼の原材料にあたるのは、生活費だ。つまり、私たちが人間として生活できるコストを積み上げて給料が決まっている、というのだ。