移植手術は、まずドナーの身体から腹腔鏡などを使って腎臓を摘出する。摘出に要する時間は約2時間。同時に、受け入れる患者を開腹状態として移植場所を確保する(通常は患者側の腎臓は摘出しない)。

ドナーから摘出した腎臓と患者の血管をつなぎ、血流を再開させる。尿が出ることを確認すれば成功である。

「数は多くないですが、ある程度定型化された手術。ただ、医師、看護師、スタッフなどチームでの対応が必要になります」

地域医療の抱える「属人性の高さ」という課題

2022年4月、とりだい病院外来棟2階に腎センターが立ち上がっている。主導したのは、引田の上司、泌尿器科教授で副病院長でもある武中篤である。

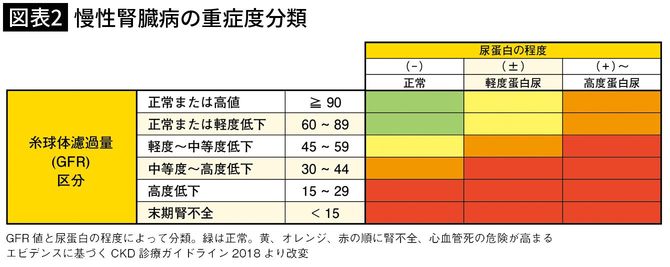

「腎センターの目的の1つは、腎疾患の予防、そして早期に(医療)介入をして末期腎不全まで至らないようにすること。しかし、腎臓病というのは現状維持が最良。

加齢とともにだんだん悪くなっていくので、現状に留めるのも難しい。末期腎不全になれば、腎センターで、透析治療、そして腎臓移植をやっていかなくてはならない」

医療には“属人性”が高い分野がある。特定の医師の力によるところが大きく、その人間がいなくなれば、その病院での対応件数は一気に消滅する。山陰地区において、腎臓移植はまさにそうした分野である。

武中には、この地域の医療をとりだい病院が支えなければならないという義務感がある。

「2020年のデータですが、10万人あたりの医師数が鳥取県は314.8人で全国7位でした。この数字だけ取り上げると医療が充実しているように見えます。

でも人口が少ないから医師の絶対数は少ない。人口がたくさんいる都道府県だと、一人のできる医師が欠けても替わりはたくさんいるんです。

ところが人口の少ない県は違います。特に腎臓のようなスペシャルな分野においては、一人が欠けると、同様の力のある医師はいないということになりがちなんです。鳥取県だけではなく、地方はどこも同じ問題を抱えています」

大学病院内の“縄張り意識”を溶かすための組織設計

大学病院の本分は、地域の人々に高度医療を継続的に提供することだと武中は考えている。新型コロナウイルスという影響もあったにしろ、腎センターを立ち上げる前の2年間で、とりだい病院での腎臓移植は2件のみ。

彼の背中を押したのは、地元の腎臓病患者たちの会からの、どこの病院に相談したらいいのか分からないという声だった。

「何かの病気になって、わざわざ都市の病院に行かなくてはならないという状態では、地域の人が安心できない。特定機能病院が高度医療を提供することは当然です。加えて継続するには、人材育成が不可欠。医学部がある大学病院がやるしかないんです」

武中の念頭にあったのは、2011年2月に元病院長の北野博也が立ち上げた、とりだい病院の「低侵襲外科センター」である。低侵襲外科センターには、ロボット支援手術を行うすべての外科分野を集めた。

各科横断の組織とすることで、大学病院の宿痾ともいえる各診療科の壁、平たく言えば“縄張り意識”を溶かし、病院全体を活性化させた。