企業物価指数と消費者物価指数の乖離

輸入物価指数については、「円ベース」での取引と「契約通貨ベース」での取引のデータを分けて表示してみます(図表3)。

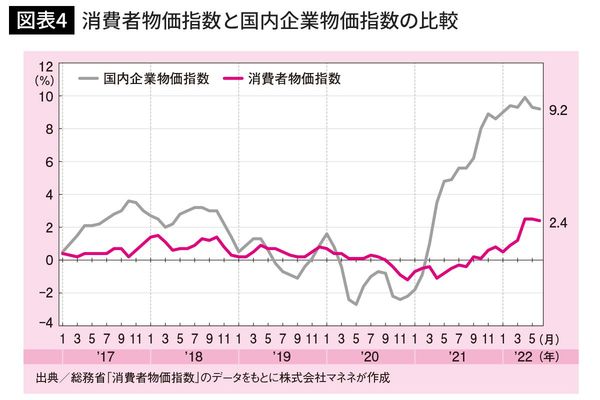

こちらも消費者物価指数と同様に2021年から上昇傾向にあります。しかし、図表3のグラフからいくつか気づくことがあるかと思います。ひとつ目は消費者物価指数に比べると物価上昇率が高いということです。ここで、消費者物価指数と企業物価指数の推移を重ねたグラフを見てみましょう(図表4)。

足元では消費者物価指数の上昇率が2%台なのに対して、企業物価指数の上昇率は9%台になっています。2つの経済指標はまったく同じものではなく、単純に比較することはできませんが、それでも2つの指標の間に大きな乖離があるという事実は見逃せません。

値上げしたくてもできない日本企業の苦境

この事実から導き出せる仮説は、企業が原材料価格の高騰を売価に価格転嫁できていないということです。長らく日本ではデフレ経済が続き、国民は将来にわたって物価が上昇しないどころか、安く買えるようになるとさえ考えていました。そのような状況下で企業が価格転嫁をすれば、消費者は買い控えを起こし、値上げをしなかった類似品に流れてしまうのです。

そこで、日本企業は値段を変えずに容量を少なくするという実質値上げ(ステルス値上げ)を行うようになったのですが、日本人はそれすらも見抜いてしまうため、企業にとっては非常に厳しい環境が日本社会にはあるのです。

消費者物価指数と国内企業物価指数を単純に比較できない理由を簡単に説明しておきましょう。

消費者物価指数には企業物価指数が対象としていない授業料、家賃、外食などのサービスの価格が、全体の5割程度含まれています。サービスの価格は、モノ(財)に比べて人件費の割合が高いため、モノの価格が上昇・低下しても、モノと一致した動きをするとは限りません。また、消費者物価指数が対象としているモノは世帯が購入するものについてであり、原油などの原材料、電気部品などの中間財、建設機械などの設備機械は含まれていません。

したがって、これらのモノが値上がりしても、消費者物価が直接上がるのではなく、間接的にしか影響を与えません。このような理由から、消費者物価指数と企業物価指数の総合指数は必ずしも一致した動きをするとは限らないのです。