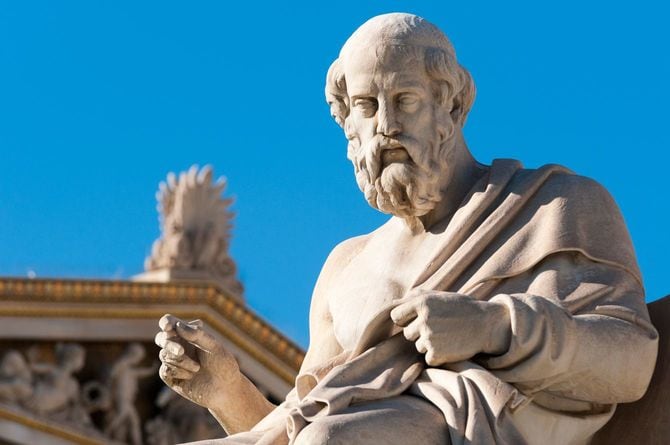

プラトンが地位を確保したのは後3世紀

アリストテレスは長期にわたって影をひそめるしかなかったし、プラトンについても、ようやく紀元前後から新たな著作の編纂がなされたのにつづいて、いくつかの「プラトン入門」的な著作(たとえばアルキノオス)が現われるが、それらのプラトン理解はきわめて浅い。本格的なプラトン哲学復興は、後3世紀のプロティノスに始まる新プラトン主義の活動をまたなければならなかった。

新プラトン主義的な理解によって、プラトンははじめて本格的な哲学「体系」としての地位を確保した。もっとも、それは、(ここでは深く立ち入ることはしないが)旧来の哲学観ないしヘレニズム的な立場からプラトンおよびアリストテレスの思想を一体的に同化吸収しようとした試みであった。

そうした意図をもった新プラトン主義は、その後も長くさまざまな仕方でプラトン解釈の基調となったが、必ずしもその思想的潜在力を十二分に剔出するには至らなかった、と言わなければなるまい。

プラトンの代表作『国家』の受容の歴史

古代思想の枠組を越え出ていたプラトニズムの本姿は、むしろ新プラトン主義を克服しようとした近現代の理解の中で、はじめて明らかになりつつあるのかもしれない。19世紀に始まった近現代的なプラトン理解と受容は、少なくとも、それ以前とはまったく様相を異にする新たなものである。

今日われわれは、言わば「同時代の哲学者」としてプラトンを読んでいる。そうした趨勢は、国民的「教養」理念の根幹にギリシア・ローマ古典を置いた近代西欧社会で醸成された。その広義のルネサンス(あるいは西欧の近代化の過程)の中で、とりわけプラトンは大きな役割を担った。

その一端を、J・アナスのコンパクトな叙述によりながら、19世紀イギリスにおけるプラトン『国家』受容の変遷を通して見ることにしよう。

彼女が指摘しているように、この名高い著作がプラトンの代表作とされ、そこに論じられた哲学と国家論が真剣に受け止められるようになったのは、ようやくそのころからのことである。それまでは、もっぱらファンタジックなユートピア論と見なされてきた、と言っていい。19世紀に至って本書の位置づけは劇的に変化したのである。

この時代におけるプラトン復興のきっかけとなったのは、1804年にトマス・テイラーの英語訳(けっしてすぐれたものではないが)が出たことである。もっとも、彼は旧来の新プラトン主義的ロマンティシズムの中でプラトンを理解しており、その影響も、直接的にはワーズワースのような詩人たちを始めとする文学的なものにとどまっていた。