※本稿は、近藤康太郎『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。

幸せに生きるために必須な要素「遊び」

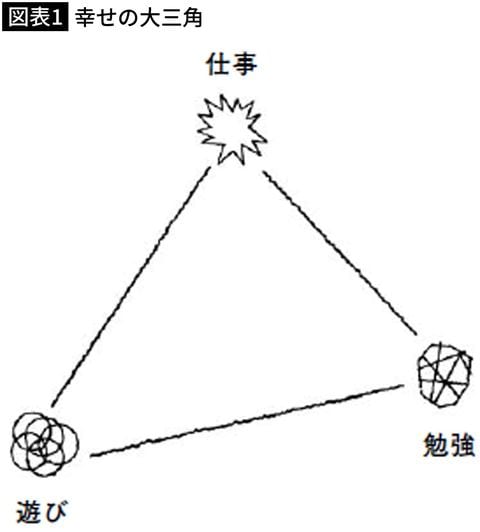

幸せの大三角の、もう一つの頂点にあるのが、〈遊び〉です。

遊びとは、辞書を引くと、「なぐさみ」とか「余裕、ゆとり」とあります。「酒色にふけること」なんていうのも出てきます。まさしく「仕事や勉強の合い間」という意味を載せている辞書もありました。

古語辞典には「神事としての芸能・狩り。行楽。遊宴」という意味も載せています。古代、狩猟は〈遊び〉であり、また神聖なこと、神事だったんですね。わたしも猟師なので、肌感覚でよく分かります。

白川静『字統』によれば、「遊」はもともと「斿」の字に由来していて、神霊の遊行に関して用いたそうです。転じて、「自在に行動し、移動するもの」を遊びとした。また、「うかれ・遊びは、すべて人間的なものを超える状態をいう語」だとも解説しています。

辞書というのは、いいものです。自分のたんなる直感が、学問的な正当性を持っていることもある。そのことを教えてくれる。

この節でいいたいことのすべてです。大事なので、再掲します。

〈遊び〉とは、「人間的なものを超える状態」である。

勉強とも仕事とも距離を置いたものでなくてはならない

〈遊び〉は、〈仕事〉や〈勉強〉の合い間にするものです。言い換えれば、〈仕事〉や〈勉強〉だけしていては不完全です。合い間に〈遊び〉が挟まって、やっと三角形は完成します。

〈勉強〉は、直接的に〈仕事〉に役立ちます。しかし〈遊び〉は、なぐさみであり、余裕、ゆとりです。

つまり決定的に大事なのは、〈遊び〉は、直接的に仕事に役立たない。役立ってはいけないということなんです。

むしろ周りに「なんでそんなことやってんの?」と不思議がられる、場合によっては心配されることでなければいけない。酒色にふける、ということも意味するんですから、常識的にはあまりよろしくないもの、芳しくないものであってもいい。それを〈遊び〉と呼ぶんです。