定子に心をわしづかみにされた

山本淳子氏はこう書いている。「貴子は特に漢文に長け、『大鏡』は彼女を『まことしき文者(本物の漢詩人)』『少々の男にはまさりて(生半可な男よりは有能)』と評し、自作の漢詩文もあったとする(『大鏡』「道隆」)。彼女はいわゆる『バリバリのキャリアウーマン』だったのである」(『道長ものがたり』朝日選書)。

おそらく、道隆はそういう妻に、宮中に送り込む娘を教育させるという道を選んだのだろう。その結果、定子はどんな少女に育ったか。山本氏の言葉を続ける。「こうして、教養のみならず華やかさにおいてもお茶目さにおいても、きわめて女房に近い価値観と行動様式を持った后が誕生した。知性にあふれつつ、親しみやすく、一緒にいて楽しい。定子は自信に満ち、そのオーラは内気な少年だった一条天皇の心をわしづかみにした」(前掲書)。

一条天皇は若く、まだほかに入内する娘がいなかったから、定子への思いには拍車がかかったことだろう。

しかし、兄弟の伊周と隆家が花山法皇に矢を射かけるなどし、責任を問われた2人が流罪になったとき、定子はみずから出家する。このとき周囲の貴族たちは、定子は事実上、一条天皇と離別したものと考えた。

それを受け、長徳2年(996)7月に、大納言の藤原公季が長女の義子を、11月には右大臣の藤原顕光が次女の元子を入内させた。ところが、一条は彼女たちに関心を示さず、ひたすら定子を求め続けたのである。

周囲が反発したワケ

一条が定子を職の御曹司に移したとき、藤原実資をはじめ宮中から大きなブーイングが起きた旨は先に述べた。というのも、周囲が戸惑ったのは、一条の天皇の行動は前例がなかったのに加え、当時の常識に照らしてまったく理解できないからであった。

木村朗子氏は「摂関政治下において、天皇の性愛は、入内した女たちの父親の地位にしたがって配分されねばならなかった。心のおもむくままにだれか寵愛することなど許されてはいなかったのである」と書く(『紫式部と男たち』文春新書)。

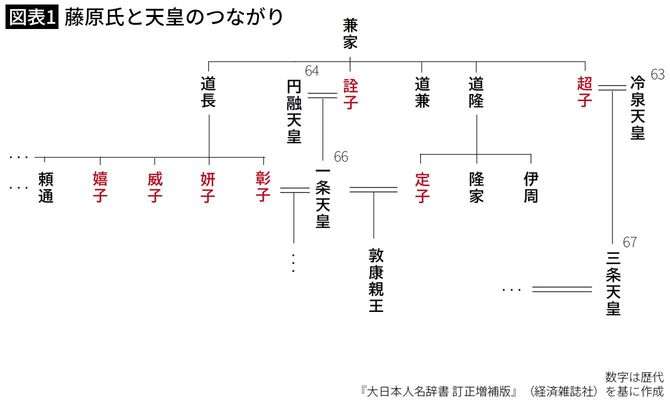

したがって、父親は関白にまで上り詰めたとはいえ死去し、兄弟も流罪になった定子を寵愛する自由は、本来、一条天皇にはなかった。すでに大納言や右大臣の娘が入内している以上、目を向けるべき相手がだれであるかは、明らかなはずだった。ところが、一条天皇はあくまでも自分の感情を優先し、定子を寵愛し続けた。

それは、当時の宮廷社会のルールを無視した行動だったから、貴族たちも女房たちも戸惑い、大きく反発した。それでも一条天皇はお構いなしで、先述したように、しまいには定子を職の御曹司から内裏へと呼び戻してしまった。