「1人当たり付加価値」は世界最低クラス

国全体で考えると、国内総生産(GDP)とはその国で生み出された付加価値の総和として定義される。よってGDPを就業者数で割ることで、就業者1人当たりの付加価値(就業者1人当たりの労働生産性)を見ることができる。

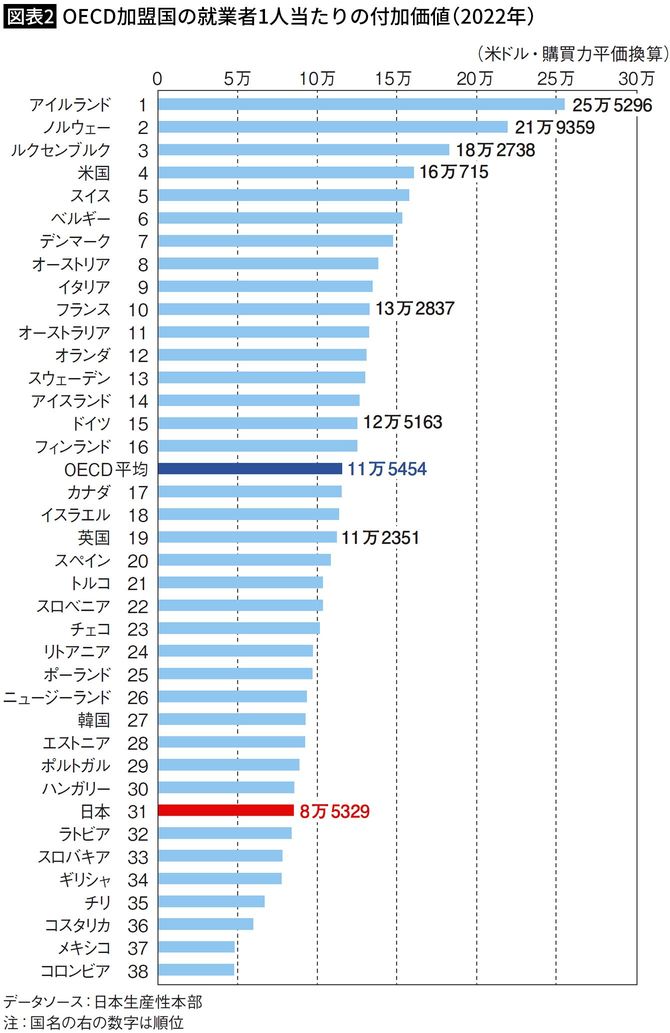

日本生産性本部によると、日本の就業者1人当たり付加価値は、2022年時点で8万5329ドル(購買力平価換算では833万円、図表2)。

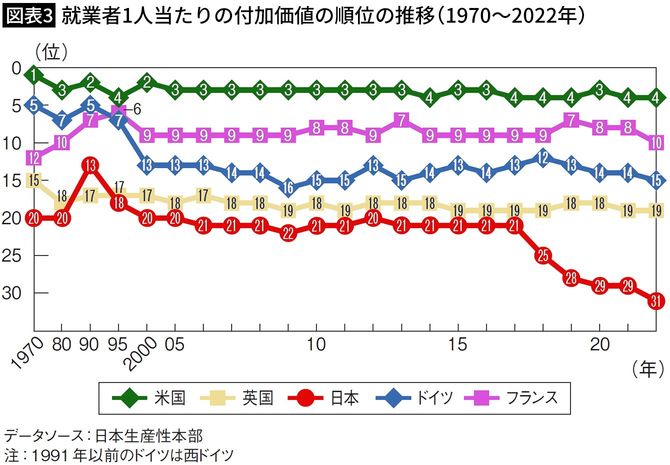

経済協力開発機構(OECD)加盟の38カ国中の順位で見ても、1970年以降で最も低い31位に落ち込んでいる(図表3)。

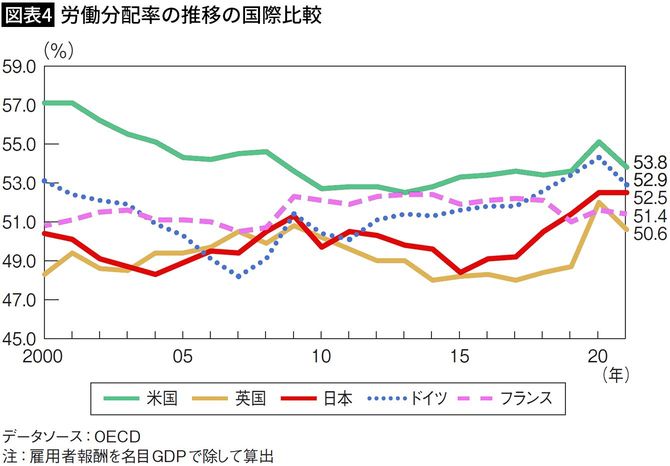

一方、賃金を決めるもう1つの要因である「労働分配率」の水準は、他国と比較して大きく下回っているとはいえない(図表4)。つまり、日本の賃金が伸び悩んできた大きな原因は、就業者1人当たり付加価値が伸びていないことにあると考えられる。

「タコつぼ」から抜けられない

図表3の就業者1人当たり付加価値(1人当たり労働生産性)について改めて過去を振り返ると、日本の労働生産性の低さは70年代からずっと続いてきていることが分かる。

つまり、こうした日本の低生産性の背景には、一過性ではなく長年にわたって定着している日本社会の構造的な特質がある。

この大きな原因としてまず考えられるのは、企業や行政をはじめとする日本の組織に特有の「自前主義」に裏打ちされた個別最適志向だ。

最近でも、生産性を高めるためにデジタル化を進めようとすると、企業や自治体がそれぞれ自前のITシステムをつくり込んでいるため、相互にデータを共有するのに苦労し、なかなか期待される効果が表れないという話がよく聞かれる。

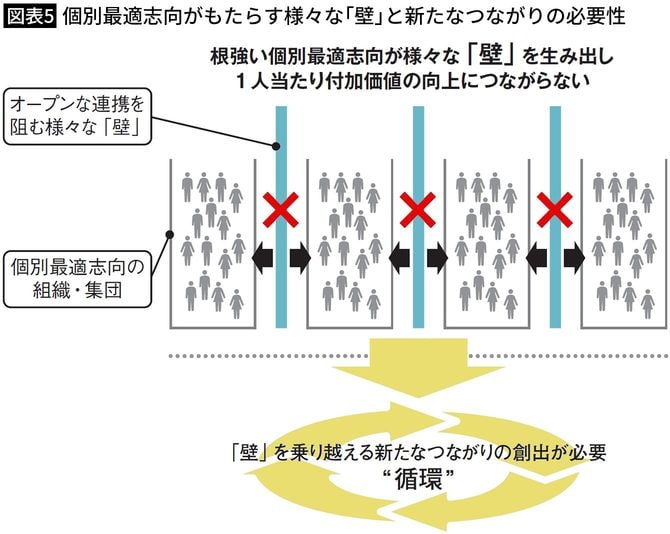

この例に代表されるように、日本では従来から多くの経済活動の領域において、自前主義と、そこから派生する個別最適の発想が根強い。いわば“タコつぼ化”された状態から抜けきれないことで、多様な相手とのオープンな連携が妨げられ、縦割り組織特有のセクショナリズムと非効率に陥りがちだ。

個別最適の追求が、異なる組織や業界の間を隔てる「壁」を生み、それが企業の生産性や収益性の向上の足かせとなって、働き手1人当たりの付加価値を低い水準に押しとどめてきたと考えられる(図表5)。