連立政権入りを狙っているようにみえる

日本維新の会が迷走気味である。野党第1党を目指しているのかと思ったが、このところ、連立政権入りを狙っているようにみえる。だが、『日本の総理大臣大全』(プレジデント社)などで政権交代の歴史を論じてきた立場から言うと愚策だ。自民に対抗する野党第1党をめざす姿勢でないと、街頭演説していても盛り上がらないと新人候補者が嘆いている。

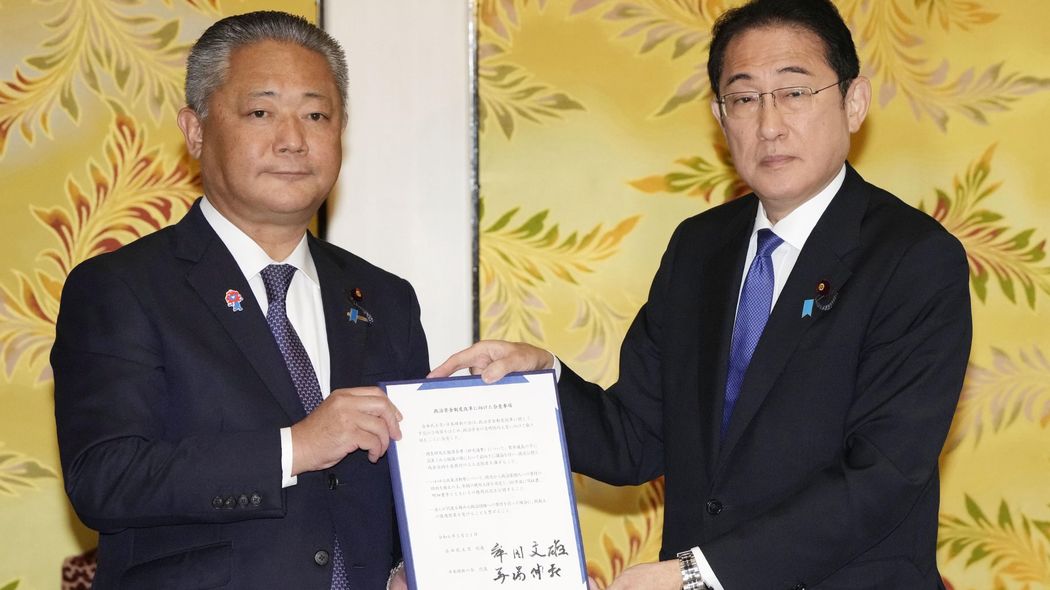

自民党でも岸田文雄首相が、内閣支持率が過去最悪の状況で解散を模索していたようだが、どの政党の幹部も若い議員や候補者への思いやりがない。清和会の裏金事件でも、派閥幹部は軽い処分で済み、次期総選挙での議席は確保できそうだが、派閥の指示に従っただけの若い議員は裏金議員と批判されて厳しい情勢だ。

私は、維新の「政権交代の受け皿となりうる政治勢力」としての立ち位置について、いいところに目を付けたと評価している。いま世界の政治地図は、古典的な保守と革新、右と左という区分では割り切れない傾向だ。

そこで、たとえば、フランスのマクロン大統領の中道政党のように、左と右と両方の既得権益に切り込んで大掃除をする政治勢力が出て、規制緩和や細かい政策の整理をして一括給付金などで国民に還元する流れがある。維新の会が大阪で試みているのもその方向だ。

維新の強みは「新人リクルート」

前回の衆院選(2021年)では、自民が261議席、立民が96議席、維新が41議席、公明が32議席だった。そして、2022年の参院選では、維新が比例区で自民党の34.4%に次いで14.8%を獲得し、立憲民主党の12.8%や公明党の11.7%を上回って第2位となった。

この勢いに乗り、次の衆院選では立民が議席を減らす一方、維新は倍増して80議席あたりで野党第1党の座を争うと見られていた。

維新の強みは、新人候補のリクルートを柔軟にできることだ。自民党は、小選挙区で189人が当選し、重複立候補した比例代表で56人が当選している。このほかに、無所属自民系が4人おり、公明党に選挙区を譲ったのが9区あるので、落選者は30余りだけだ。

自民党の候補者枠は非常に狭いため、有望な保守系の新人は維新に行くしかないし、立民など野党系から離党を希望する人にとっても維新は行きやすい党だ。

霞が関からも、共同親権実現の立役者である総務官僚の渡辺泰之、西村康稔前経済産業大臣に挑戦する国交技官の加古貴一郎、稲田朋美の政策秘書だった大河内茂太、河村建夫元衆議院議員の子の河村建一といった実力派も名乗りを上げている。