日本の起業数はきわめて低い

日本で1年間に起業される企業の数をご存じですか。2021年度の数値(東京商工リサーチの企業データベースより)では、新規法人が14万4622社で前年比10%以上の増加です。

これは法人登記された件数なので、大手企業の分社、相続対策での会社設立など、あらゆるものが含まれています。そして、この中に、「アントレプレナー」による起業も含まれているのです。

この数字、実は世界的にみるときわめて低い数字です。

Global Entrepreneurship Monitor(1999年にバブソン大学と英国ロンドン大学ビジネススクールで共同創設された起業調査)による通称GEMレポート(2022/2023年版)の「起業活動率」では、49カ国中、日本は「下から数えて」6番目。

将来のポテンシャルが低い

あなたの身のまわり、友人でなくても友人の友人まで広げて、「起業した人」はいますか? ほとんどの人は「いない」と答えるでしょう。それもそのはず、同GEMレポートによると、身の回りで2年以内に起業した人を知っているランキング、起業に対する自信ランキング、起業アイデアの機会認識ランキング、すべてにおいて日本は圧倒的な最下位です。

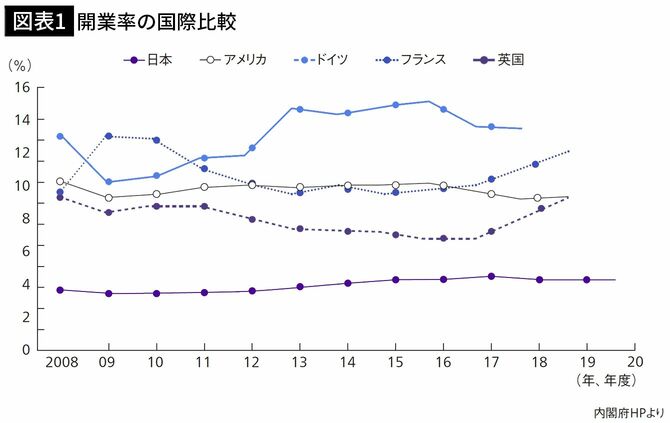

次に中小企業白書のデータです。日本の開業率は、ここ30年ほどずっと4〜5%程度で低値安定、海外とは大きな差があります。これを名目GDPと比較すると明確な相関関係があることがわかっています。

お金よりも「いかに未来を創るか」

今ある大企業も、もとは「スタートアップ」、起業家が創業した企業です。5年後、10年後、50年後の社会を支える起業は、この調子では難しいかもしれません。

起業が少ないということは、将来のポテンシャルが低いと考えることもできます。

少し話が逸れますが、米国において最近はIPO時に利益を出している企業が減少しており、20%以下になっています。

かつては、起業し一定の利益創出と成長をしたところでIPO、創業者や創業時からの社員は、ストックオプションでひと財産得るという話もありました。今日では、短期的収益よりもむしろ、事業のポテンシャルを高める、いわば「いかに未来を創るか」が重要になっています。

ドラッカーの「起業家精神」

Entrepreneurship(アントレプレナーシップ)は「起業家精神」と訳されます。その中身について、わが師、ピーター・ドラッカーは「イノベーションを武器として、変化の中に機会を発見し、事業を成功させる行動体系」と定義しています。

ハーバード・ビジネス・スクールのハワード・スティーブンソン教授は「コントロール可能な資源を超越して機会を追求すること」、日本の辞書「デジタル大辞泉」(小学館)には「企業家精神。新しい事業の創造意欲に燃え、高いリスクに果敢に挑む姿勢」と書かれています。

もう20年以上前の話になりますが、ドラッカー、スティーブンソン、両氏とそれぞれ直接会えたのは、今こうして振り返ると、恵まれた機会であり、格別な時間でした。

2人ともに共通しているのは「姿勢」「行動体系」に言及して、特定の能力についてはいっさい触れないということ。もうひとつ、「事業を起こすのであって、会社をつくるのではない」と考えているということです。