※本稿は、齋藤明『中学生「偏差値70超」の子の勉強法 カリスマ塾長が明かす“劇的に成績を伸ばす”ルール』(大和出版)の一部を再編集したものです。

中学生の勉強の王道。基本は学校のワークの反復!

定期テスト前にどのように学習していくのか、詳細を見ていきます。

まずは、学校のワークです。

たとえば各教科、5教科の学校のワークがあるとしましょう。

塾で、学校より先取りしている教科に関しては、それに合わせて学校のワークを進めておきましょう。

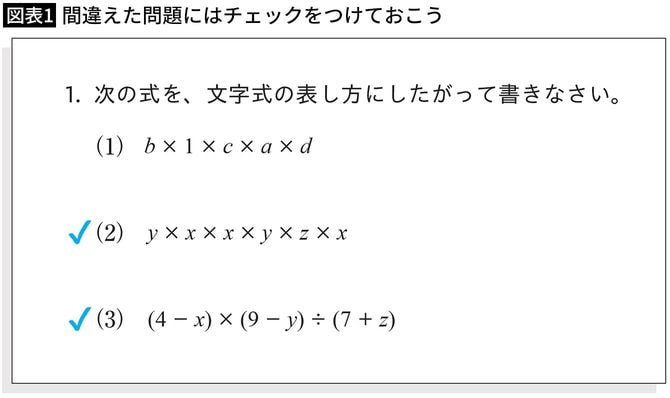

反復の際に重要なのが、「間違えた問題」のチェックです。

図表1のように、問題の横にチェックを入れておきましょう。

先にもお話ししましたが、ワークを解くのが2回目のときには、1回目にチェックをつけた問題のみを解きましょう。2回目も解けなければ、またチェックをつけます。

同様に、ワークを解くのが3回目のときには、チェックが2つついている問題だけを解きます。

1周目には時間がかかるでしょうが、2周目、3周目は、チェックがついている問題だけを解くので、徐々に反復の時間は減っていくことでしょう。

効率よくワークを進めるにはコツがある

ここからは、ワークを解く際のポイントをお伝えしていきます。

ここでは、1つの例として、英語や数学を塾で先取りしていて、国語や理科、社会は先取りしていないことを前提に説明していきます。

英語や数学は、3週間前に1周目を終わっている状態を目安に解きましょう。

2周目の時期は、3週間前~2週間前。3周目の時期は、2週間前~1週間前。

3周目は、早く終わることも考えられます。

その際には、2冊目、3冊目として、塾のワークや市販のワークに取り組んでみてください。

2冊目は、学校のワークと同じレベルのワークをお勧めします。同じレベルのワークであれば、学校のワークの類題が多く掲載されているでしょう。

3冊目は、学校のワークよりレベルが上のワークをお勧めします。偏差値70超を目指すには、定期テストの勉強を通して本当の実力をつけていく必要があるからです。

1週間前~当日は、2冊目、3冊目で、問題演習を増やしていきましょう。