若手は少しずつしか成長できないという前提の人事制度設計

日本の老舗企業は、手取り足取り、赤子が大人になるまでの面倒を見るように、従業員ひとりひとりがしっかり仕事を覚えていくことにフォーカスしています。若手は少しずつしか成長ができない前提の制度設計です。仕事がろくにできなかった私が言うのもなんですが、一人前になるまでにものすごく時間がかかるシステムだと感じます。従業員に対して猶予を与えすぎではないかと思うくらい、結果を出しても出さなくてもとにかく「勉強しなさい」と言うのですね。

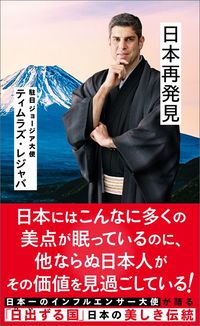

ひとつひとつの作業に関しても、よく言えば非常にこまやか、悪く言えばバカ丁寧です。簡素化できることを知りながらもあえて時間がかかるやり方を選択しているから、遅いのです。私と親しいある駐日大使は、日本人の仕事ぶりをこのように形容していました。「efficiency with no speed」――つまり「速度のない効率性」だ、と。よく言ったものだと思います。

「スローで丁寧なやり方」が人出不足になっても通用するのか

その丁寧さがお中元やお歳暮、接待であるとか、手紙は気持ちを込めて手で書くといった気遣いの文化にもつながっているのですが、少子高齢化で人手不足が深刻になるなかで、どこまでこれまでのスローで丁寧なやり方でいけるのか、日本の伝統的な会社文化の良さを残しながら今の時代に、そして国際的なビジネスのスピード感に合わせていけるのかが、日本社会の課題のひとつでしょう。

仕事のスピード感の問題もありますが、私がキッコーマンを辞めたもっとも大きな理由は、先ほども少し触れた通り、会社から求められるものに対して情熱が持てなかったからです。おそらく情熱を持ち、「私もこの会社の一員なんだ」と思えていれば、他の社員のように一生懸命にできたでしょうし、会社の考えを察し、ゴールに向かって私がやるべきことを自ら考え、行動し、成長もできたでしょう。しかし私は会社の一員として、また、日本社会の中の一員として自分を見ることがどうしてもできませんでした。

ところが日本企業は一体感を前提に仕事をすることを求めます。「違う存在」として仕事に取り組むようなスタンスがあまり許容されていません。当たり前ですが新人である私には、自分なりのやり方を試したり、自分のアイデアやオリジナリティと結びつけた仕事に取り組んだりする裁量もありません。ここがもっともつらかったポイントです。日本の会社は、「私」が「公」の上に立たないようなしくみになっていて、それが私には合わなかったのです。