「自分で考え、工夫して乗り越える」という経験の積み重ね

私自身、子供の頃から科学に興味を持っていました。小学校低学年では、親が毎月買ってくれていた子供向けの科学雑誌を貪るように読んだものです。

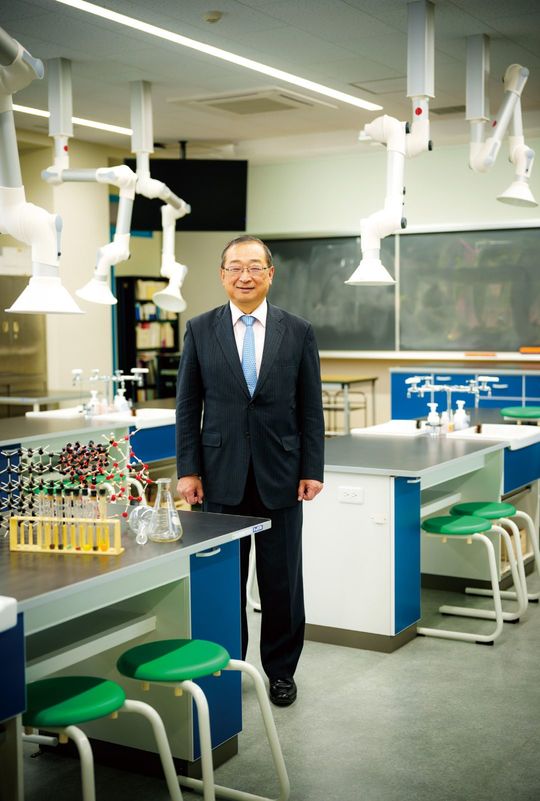

親にねだって、アルコールランプや試験管などの実験セットを買ってもらい、酒石酸ナトリウムと重曹でサイダーを作っては友達にも飲ませ、悦に入ったりしていました。小学校高学年では、学研の学習雑誌「科学」の付録、実験キットにワクワクしながら取り組んでいました。当然、開成では理化学部に所属し、大学でも化学を専攻しました。

その後の研究生活の中では、なかなかうまくいかないことも多くありましたが、それを乗り越えることができたのは、好きだった世界であることに加え、子供の頃から「自分で考え、工夫して乗り越える」という経験を積み重ねてきたからです。

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

プレジデントオンライン無料会員の4つの特典

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能