価格戦略の優れた成功例

チョコザップが急成長している第一の理由は、「価格戦略の成功」だ。月額2980円は事業開始時点においてコストの積み上げで算出された価格設定とは思えない。「毎月いくらであれば、ライトユーザーをつかまえ、規模の経済を実現できるか」という前提から導き出されたものだろう。このためある程度の規模になるまでは赤字必至だ。だが、会員が一定数を超えると、「規模の経済」が働いてコストを吸収できるようになる。

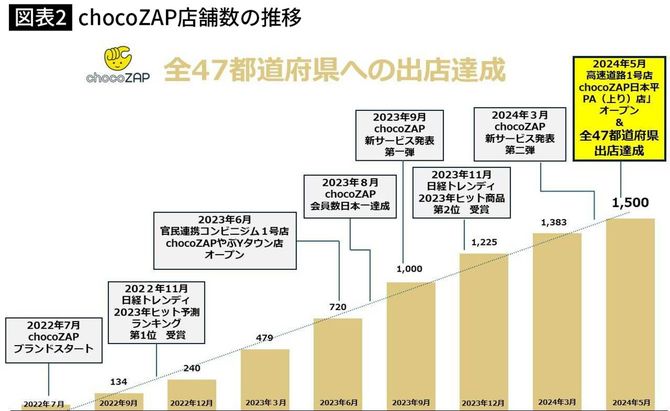

フィットネスクラブ業界では、セントラル、アクトス、コナミ、ゴールドジム、ルネサンスといった大手でも100~200店ほどで、規模の経済が働きづらい。チョコザップの登場まで、この業界で最も店舗数が多かったのはエニタイムフィットネスの1100店(2023年9月現在)だが、これも事業開始は2010年だ。

一方、チョコザップは事業開始から1年10カ月で1500店に達している。つまり業界の常識を破壊するような1000店以上のチェーンをつくる前提で、2980円という驚異的な価格を設定したのだろう。

チョコザップは23年10月まで、単月赤字の月がほとんどだった。出店スピードを抑え、マシンの故障率を改善するなどの品質向上や管理体制の強化に努めた結果、11月から単月黒字が連続するようになった。今期は会員増加ペースを再加速させる計画だ。

出店戦略では、地方の店舗が増加している。23年3月期は地方の店舗が全体の29.9%だったのが、24年3月期は49.0%まで増えている。

顧客とデジタルでつながるメリット

もうひとつの成功要因は、「顧客とデジタルでつながっている」点だ。ライザップはデジタル企業と呼んでいいほどITを活用している。DX戦略と呼ぶべきレベルだ。ウォルマートの記事でも解説したように、現在のリアル店舗ビジネスは、顧客とデジタルでつながることが成功の条件となる。

チョコザップの会員は、スマホの専用アプリで入館や健康状態を管理する。また入会時には、スターターキットとして体組成計とヘルスウォッチをもらう。体組成計は体重、BMI、体脂肪率など11のデータを測定でき、ヘルスウォッチは心拍数、消費カロリー、歩数、睡眠のデータがとれる。どちらもデータはスマホに送られ、専用アプリで管理する。ライザップ側もユーザーのデータをサービス提供に活かすことができる。

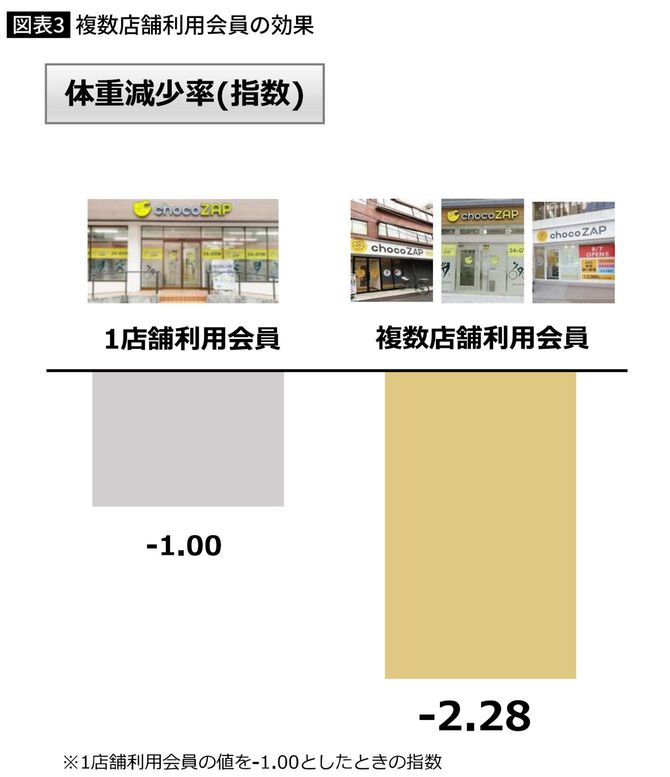

利用者の成果について、興味深いデータがある。1店舗のみ利用した人より、複数店舗を利用した人のほうが、体重の減少率は2.28倍になるというのだ。運動へのモチベーションが高いということだろうが、このようにデータから利用方法と成果の関係を見える化できるのは、デジタルで利用者とつながっている強みだ。サービス向上や利用方法の提案につなげてデジタル企業の強みを発揮することが期待できる。