競合はまだ現れていない

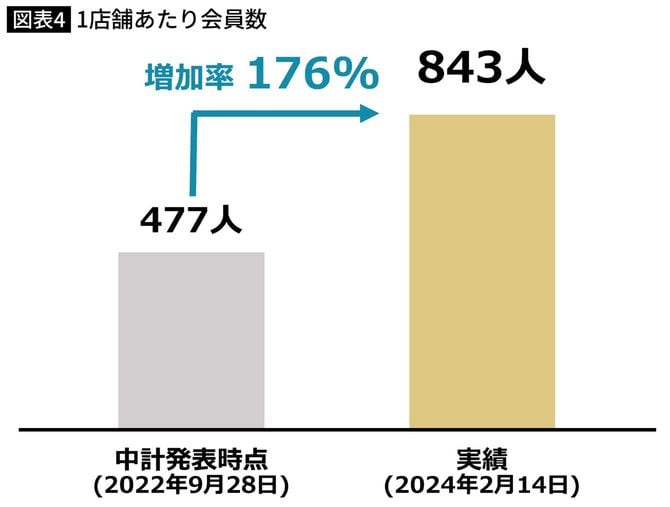

チョコザップの事業展開で目を引くのは、1店舗あたりの会員数が増加したことだ。2022年9月に中期経営計画が発表された時点で、1店舗あたり477人だったのが、24年2月時点で843人となり、増加率は176%になっている。新規出店を抑えても全体の会員数が増加する点は強い。

チョコザップは本格的なサービス開始から1年5カ月で会員数が業界トップになった。ここまで急成長すれば、競合がすぐに出てきそうだが、現在のところ完全に競合するサービスは見当たらない。価格戦略、顧客とデジタルでつながるなどのビジネスモデルは容易に真似できないのだろう。

同じ無人ジムのエニタイムフィットネスと比較されることはあるが、エニタイムの利用料は月額7000円から1万円ほどとなっている。価格帯から見て別の市場であり、競合していないだろう。

チョコザップは「町のサブスク」をめざしてサービスの多角化を進めている。店舗内でセルフエステ、セルフ脱毛、セルフホワイトニング、セルフネイルなどの美容サービスを提供し、シミュレーションゴルフなどのアクティビティ、さらにはワークスペースを備えた店舗もある。

チョコザップの今後を占うには、サブスク先進国アメリカの成功事例から読み解くことが有効だろう。

「町のサブスク」は実現するか

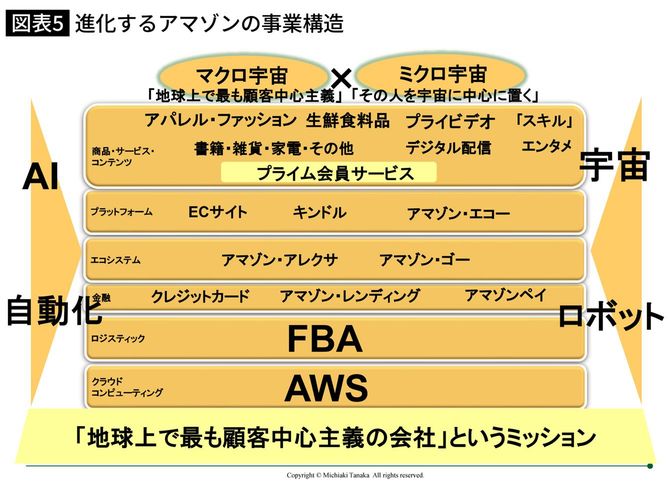

アマゾン、アップルなどのデジタルプラットフォーマー、あるいはウォルマートなどの大手小売企業が、生活サービス全般のエコシステムを狙って競い合うアメリカでは、「規模の経済×範囲の経済」が競争の条件となっている。この条件で圧倒的な地位にあるのが、サブスクの「アマゾンプライム」を展開するアマゾンだ。

アマゾンは「地球上で最も顧客中心主義の会社」というミッションを掲げ、事業構造を進化させてきた。

アマゾンプライムの人気が高いのは、ネット通販で翌日配達が無料になるのが最大の理由だろう。翌日配達無料がサービスの中核にあり、さらに動画、音楽、電子書籍などが追加料金なしで楽しめる。

チョコザップの場合は、もちろんフィットネスが中核サービスになる。店舗に足を運ぶ頻度が高くないと、他のサービスを利用する機会が増えない。サブスクの成功は、顧客とのフラットで親密・長期的な関係性を築くことが条件になる。チョコザップは利用率が向上しているので、当面は成長をつづける可能性が高い。

もし利用率が低下したら、店舗数がいくら増えても、黄色信号ということになりかねない。中核サービスのフィットネスでさらなる品質向上に努め、利用率を高めていくことが「町のサブスク」を実現するうえで重要だと筆者は考える。