一方、プラごみ廃棄量は横ばい状態

まず挙げられるのは、プラごみの全体量に占めるレジ袋の少なさだろう。プラスチック循環利用協会によると、2021年に捨てられたプラごみは824万トン。さきほどのレジ袋の出荷量3.4万トンがすべてごみなったとしても、その割合は1%に満たない。実際には、この統計に漏れたレジ袋もあるはずだが、レジ袋の量は、プラスチック製品全体からみると微々たるものだ。

さきほど述べたように、レジ袋有料化の目的は、それがプラごみ問題の元凶だからではなく、市民に対するプラごみの意識改革にあった。だから、身近なレジ袋をきっかけにプラごみの総量が減ったならよいのだが、実際にはそうなっていない。

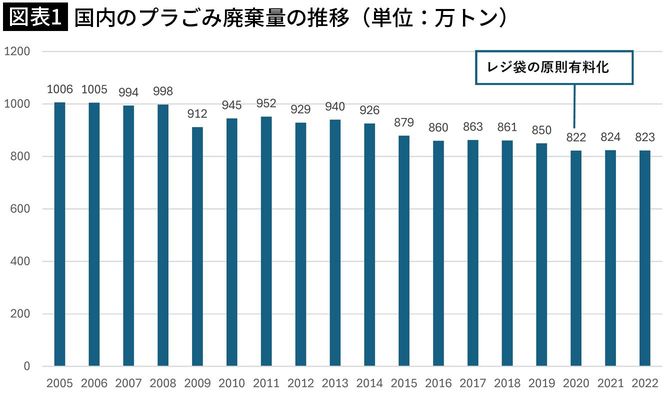

国内のプラごみ廃棄量は、レジ袋有料化まえの2019年は850万トン、そして2020年は822万トン、2021年は824万トンだから横ばい状態だ(図表1)。

したがって、レジ袋有料化の効果は、あったともなかったともいえない。これでは、「私たちはなんのためにレジ袋の使用を減らす努力をしているのだろう」と徒労感、モヤモヤ感を覚えるのも無理はない。

なぜレジ袋がターゲットなのか分かりにくい

「エビデンス・ベースト・ポリシー・メーキング(EBPM)」という言葉がある。そのまま訳せば「証拠に基づく政策立案」だ。その場の雰囲気や世間の流れに任せるのではなく、根拠のある確かな証拠に基づいて政策を決めていきましょうということだ。内閣府も、これを積極的に推進することになっている。

だが、プラごみ問題については、いささか怪しい。レジ袋有料化も、2019~2020年あたりの「海洋プラスチックごみ問題」ブームに乗った施策にみえる。「なぜレジ袋なのか」「なぜ有料化なのか」「どういう効果が予測されるのか」を国はファクト(事実)に基づく根拠のある形で発信しなかったからだ。

有料化後にレジ袋の使用量はたしかに減ったが、それがプラごみ全体の減量に有効に結びついていないなら、その理由を検証し、レジ袋有料化は再検討する、あるいは逆にそれに続く身近な第2弾、第3弾を打ち出す。そういった当然のことが行われていない。EBPMになっていないのだ。だからモヤモヤする。