緊急地震速報はこれから強い地震が起きることを知らせるために運用されている。京都大学名誉教授の鎌田浩毅さんは「P波とS波の伝搬速度の差を利用したシステムだが、技術的な限界があり、『空振り』になることがある」という――。

※本稿は、鎌田浩毅『首都直下 南海トラフ地震に備えよ』(SB新書)の一部を再編集したものです。

地震の発生確率を算出する方法

地震の発生予測では二つのことを発表します。一つはいまから何%の確率で起きるのかです。巨大地震はプレートと呼ばれる2枚の厚い岩板の運動によって起きます。

プレートが動くと他のプレートとの境目に、エネルギーが蓄積されます。この蓄積が限界に達し、非常に短い時間で放出されると巨大地震となります。

プレートが動く速さはほぼ一定なので、巨大地震は周期的に起きる傾向があります。この周期性を利用して、発生確率を算出するのです。

たとえば100年くらいの間隔で地震が起きる場所を考えてみましょう。基準日(現在)が平均間隔100年の中に入っているケース、つまり、銀行の定期預金にたとえればまだ満期でない場合に、発生の確率は低くなります。しかし、基準日が満期に近づくと、確率は高くなります。実際には確率論や数値シミュレーションも使って複雑な計算を行います。

災害を減らすための「緊急地震速報」

もう一つはどれだけの大きさ、つまりマグニチュードいくつの地震が発生するのかです。こちらは、過去に繰り返し発生した地震がつくった断層の面積と、ずれた量などから算出されます。

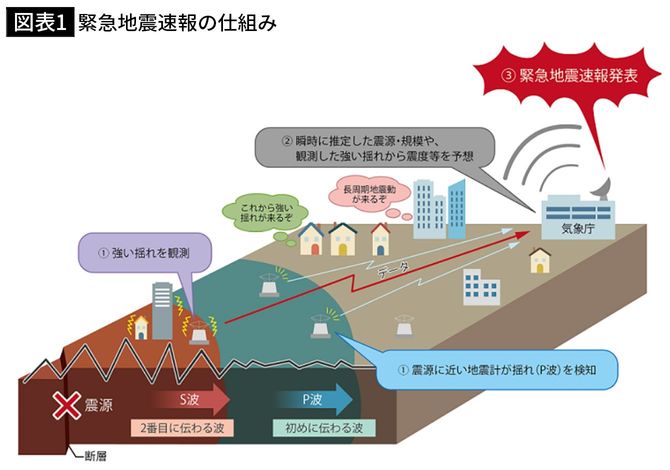

地震の予知は大変難しいので、現在は地震が起きてからできるだけ早く伝え、災害を減らすという方法もとられています。その一つが「緊急地震速報」という仕組みです(図表1)。

いまから地震がやってくることを、大きな揺れが来る直前に、可能な限り迅速に知らせるのです。