※本稿は、平松正顕『ウソみたいな宇宙の話を大学の先生に解説してもらいました。』(秀和システム)の一部を再編集したものです。

とてつもないエネルギーの源は核融合

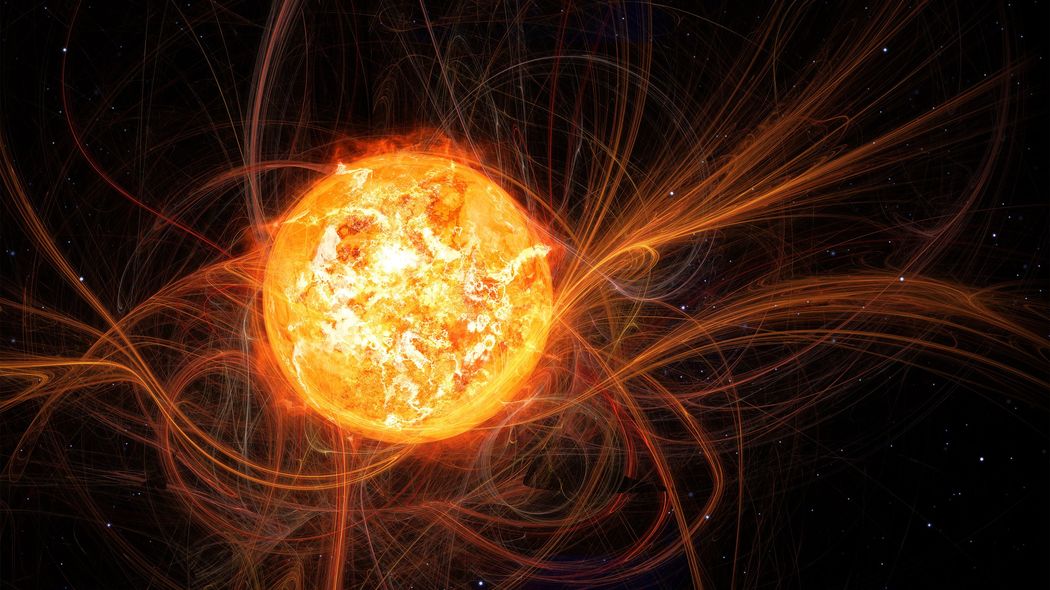

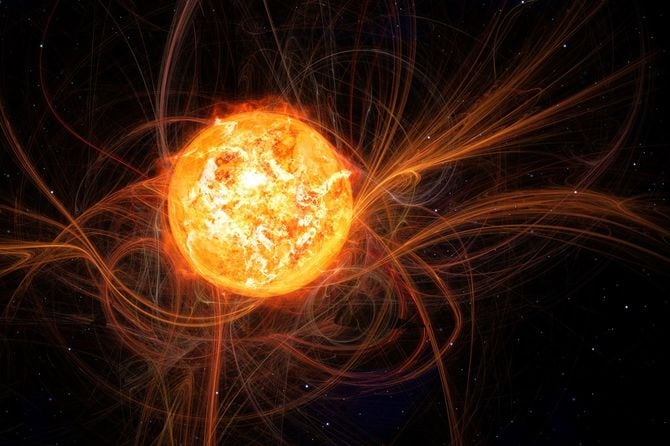

日々空から私たちを照らしてくれる太陽。直径は地球の109倍、約140万kmにもなります。地球に生きる植物は、太陽のエネルギーで光合成を行って生きています。その植物を食べる昆虫や動物も太陽の恩恵を受けていると言えます。

そもそも、生物が生きていくのに、地球がちょうどよい温度になっているのは、太陽からの光のおかげです。地球は太陽のまわりを回っていますし、地球が生まれるときもほぼ同時に太陽系の中心で太陽ができあがりました。太陽なしには私たちの存在はあり得なかったと断言できます。

そんな太陽について人は、昔から考え続けてきました。例えば、太古の昔から輝き続ける太陽のエネルギー源について。もし太陽の中心でエネルギーを生み出しているのが石炭だとしたら、どうなるでしょう。1秒間に太陽から放たれるすべてのエネルギーと、石炭が1tあたりに生み出すエネルギー、そして太陽の質量(つまり燃料の総量)がわかれば、石炭をエネルギー源とする太陽が今のペースで輝き続けられる時間が計算できます。

荒唐無稽に思えるかもしれませんが、太陽のエネルギーについて研究者たちが科学的に考えようとし始めた19世紀には、産業革命を受けて石炭がメジャーな人類社会のエネルギー源でした。計算で出てきた答えはわずかに5000年ほど。当時すでに進んでいた化石の研究によれば、これよりはるかに昔の時代に生きていた生物がいると考えられていました。さすがに当時の研究者も太陽なしで生命が生きられるとは思っていないので、太陽のエネルギー源が石炭ではないことは明らかでした。

今では、太陽は原子のエネルギーで輝いていることがわかっています。4つの水素原子核(陽子)が融合してヘリウム原子核になる「核融合反応」です。アインシュタインの相対性理論によって導き出される世界一有名な式「E=mc2」に従って、陽子が融合するときのわずかな質量の減少が莫大なエネルギーとなって解放されるのです。

太陽だけでなく、夜空に光る恒星はすべて核融合反応で輝いています。核融合はたいへん燃費が良く、材料となる水素も地球上に豊富にあるので、未来の人間社会を支えるエネルギー源として期待されています。日本を含め各国で実用化のための研究が進められていて、フランスには国際協力で実証実験を行うための巨大な施設「ITER」が建設中です。

しかし、高温高圧のプラズマガスを安定的に閉じ込めておく必要があるなど、技術的なチャレンジが多く、実用化への道のりはまだ不透明です。

人類がまだまだ到達できない核融合反応を太陽が自然にこなせている理由、それは太陽が巨大だからです。2×10の30乗kgという膨大なガスが球状に集まっているのが太陽です。その自重は大変なもので、これによって太陽中心部には超高圧・超高温な環境が作られ、これによって核融合反応が安定して続くのです。