5.子宮頸ガンは死亡者数が少なく検査の効果が薄い

胃ガン検診と似た状況なのが、子宮頸ガン検査です。欧米では、40年代から50年代に子宮頸ガン検診が普及しました。日本における胃ガン検診同様に、いまさら検診で死亡者が減るのかどうかを検証できないほど定着してしまっているのです。

ここで注目したいのが、日本が行っている細胞診検査による子宮頸ガン検診で死亡者は減らないというインドの研究報告です。子宮の入り口の細胞から顕微鏡でガン細胞を見つけるのが、細胞診検査です。子宮頸ガンの原因と考えられているのが、ヒトパピローマウイルス(HPV)です。インドの研究では、細胞診検査よりも、このウイルスに感染しているかを調べる検査のほうが、子宮頸ガンによる死亡を減らせると指摘しています。ただ、1件の研究だけで重

また昨年、日本でHPVワクチンの積極的な勧奨が再開されました。ワクチンで子宮頸ガンを減らせるのか。この議論もまだ決着がついていません。そもそも日本ではこれまで見てきた大腸ガン、肺ガン、胃ガン、乳ガンに比べて子宮頸ガンによる死亡者は少ないのです。肺ガンの年間死者数は7万5000人を超えます。大腸ガンは約5万人、胃ガンは約4万人です。乳ガンでも1万5000人程度が亡くなっています。対して子宮頸ガンは年間約3000人。厚労省が推奨する大腸ガン、肺ガン、胃ガン、乳ガンの検診は死亡者の多いガンを狙っています。子宮頸ガンは若い人にもあると言われますが、人数で言うと少数です。

若い年代がガン検診を受けようと思うなら注意してほしいことがあります。ガン検診は、そのガンに罹患しやすい年齢の人を対象としていることです。繰り返しになりますが、症状のない若い世代にガンが隠れているケースはほぼなく、検査したとしても効率よくガンを発見できるとは限らないのです。

それなら、より“優れた検査”を受ければいいのではないか。そうすれば、もっと効率よくガンを見つけられるのではないかと考える人もいるでしょう。または、一つの検査で決定的な効果がないのなら、複数の検査を積み重ねればいいと思う人もいるかもしれません。その前提にあるのが、検査は悪いものではないという思い込みです。しかし現実には優れた検査はきわめてまれです。逆に、余計なものを見つけてしまって人生の足かせになることすらありえるのです。

6.CT検査やMRI検査は優秀とは限らない

「検診でCT検査やMRI検査をやるべきか」については、目的を決めないと良いか悪いかを考えられません。肺ガン検診で低線量CTを使うのはいいかもしれませんが、ほかの病気についてはまったく別の議論が必要です。そもそも検査に優劣があるという考えがナンセンス。調べたい病気に対する感度と特異度(図表「むやみにガン検査を受けないほうがいい」参照)を知ったうえで、検査の特徴が目的にかなうように使い分けないといけません。そのような話が面倒な人は、自治体から案内が来る検査だけを受け、ほかの検診はいっさい考えず、困った症状が出たときだけ病院に行くのがおすすめです。

III.薬編

1.血圧を下げる薬を飲んでも99%の人には効果なし

血圧を下げる薬の試験では、血圧を下げれば心筋梗塞や脳卒中の確率を下げられることが証明されています。ここでポイントとなるのが“確率を下げる”の意味です。研究期間に病気にならなかったとしても、もっと長い目で見ればいつかは病気になります。ガンや脳卒中、心筋梗塞は自然な老化現象と言えます。年を取れば誰もが絶対にかかる病気です。その意味で、降圧薬の服用は病気の“先送り”にすぎません。

アメリカの学会が提供する「ASCVD Risk Estimator」という面白いサイトがあります。血圧や年齢、喫煙歴などを入力すると10年以内に脳卒中や心筋梗塞になる確率を教えてくれます。ただこの計算は主に白人のデータを基につくられています。アジア人のどのくらいが当てはまるかはわかりませんが、ここで出た確率を下げて発生を先送りにするのが、降圧薬の役割と言えます。

どのようなプロセスで高血圧の治療に降圧薬が用いられるようになったのか見てみましょう。高血圧の基準は1959年にWHOの報告書で「正常血圧と高血圧の人の間に明確な境界線はない」としながら「160/95mmHg」としています。その後、血圧を下げる利尿薬が登場し、70年代から80年代に降圧薬を使うようになりました。薬ができたから、みんな使うようになったという流れです。血圧を下げるとどんな効果があるかエビデンスがない状態で、降圧薬が広まっていきました。

その後、93年にアメリカが高血圧の基準を「140/90mmHg」に引き下げます。理由は臨床データをもとに「160/95mmHg」より下げたほうが脳卒中や心筋梗塞を防げると考えたからです。

では、血圧を下げるとどれくらい脳卒中や心筋梗塞を防げるのか。

降圧薬の研究では血圧を下げなかった場合、1年あたり心筋梗塞や脳卒中になる人が3.2%いました。血圧を下げるとこれが2.6%に減りました。差は0.6%。つまり99.4%の人は血圧を下げても下げなくても結果は変わらなかったのです。0.6%という数字をどう捉えるかも、その人次第と言えます。若いから多少血圧が高くても降圧薬を飲まないという選択をした人がいたとしても、それは決して間違いではありません。

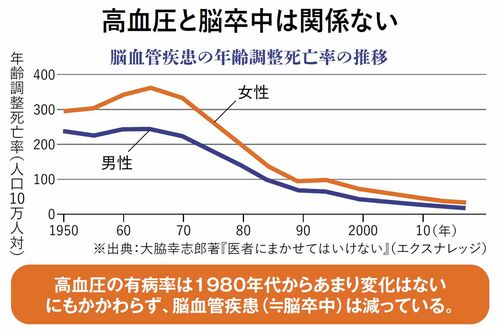

血圧と脳卒中や心筋梗塞の関係性について、似たデータをもうひとつ紹介しましょう。

脳卒中や心筋梗塞のリスクが高い人から低い人を4段階にグループ分けし、それぞれのグループで病気をどれくらい減らせたのか調査した論文があります。その結果、もっともリスクが低いグループでは血圧を下げないと6%の人が病気になり、下げても4.6%の人が病気になりました。血圧を下げると病気になる確率が1.4%減ったのです。逆に言えば、残りの98.6%の人が血圧が高いままだろうが、下げようが運命を変えることはできなかったということになります。

降圧薬を服用しはじめたら死ぬまで飲み続けなければならないと思っている人も多いようです。もちろん長期間、持続的に薬を服用すれば、血圧が低い状態を維持できる。医師の立場としては、重い病気や死亡のリスクを考えて「飲み続けなければならない」という言い方になるのだと思います。

ただし医師が何を言おうが、最終的に服用するかどうかは患者本人の考えです。途中で考えや気持ちが変わることもあるはずです。長生きにはこだわらない。そう考えて、服用をやめるのは患者さんの自由です。やめれば代わりに薬代と、医師にかかる時間と、もしかしたら薬の副作用と、何よりも「自分は病気だから管理されていなければならない」という思い込みから解放されるかもしれません。

ここで考えてほしいのが「健康寿命」と寿命について。寝たきりや介護が必要な状況にならず日常生活を送れる期間を「健康寿命」と呼びます。これを延ばし、「ピンピンコロリ」(死ぬ直前まで元気で過ごし、病気で苦しんだり、介護を受けたりすることがないまま天寿を全うすること)を目指している人が多いと思います。

しかし、健康寿命が延びれば、普通はその分寿命も延びます。みんな健康寿命だけ延ばしたいでしょうが、それは幻想です。結局、人間、寝たきりや要介護になることはほぼ避けられません。降圧薬を服用する場合、そうした前提に立って“先送り”するのかどうかを検討するのがいいと思います。

2.コレステロールを下げる薬には命にかかわる副作用が

コレステロールも脳卒中や心筋梗塞に関連するので、薬を飲んでいる人はたくさんいます。確かに薬を飲めば、コレステロールの数値が下がり、心筋梗塞や脳卒中のリスクは軽減されます。しかし、降圧薬の服用と同じで、薬を飲んでも飲まなくても短期的には大多数の人の運命は変わりませんし、長期的には運命を先送りしただけです。

利益が小さい薬は害を厳しく見るべきです。たとえばコレステロール値を下げるスタチンという薬は副作用がごく少ないのですが、まれに横紋筋融解症という副作用があります。横紋筋というのは体を動かす筋肉で、文字通り筋肉が破壊されてしまうのです。破壊された筋肉からこぼれだした物質が血液に乗って腎臓を傷めて、最悪命にかかわるケースもあります。非常にまれなこととはいえ、横紋筋融解症を恐れてスタチンの服用を避ける人もいます。医師の観点では、横紋筋融解症のリスクは、コレステロール値を下げた影響で防げる脳卒中や心筋梗塞のリスクの数十分の1にすぎないので、差し引き飲んだほうがよいことになるのですが、そんな引き算はフェアでないと感じる人もいるでしょう。

こう説明すると心筋梗塞や脳卒中のリスクを大して軽減できないうえ、副作用もあるなら薬に頼っても意味がないと思う人もいるかもしれません。それはそれで尊重するべき価値観です。

しかしあくまで長寿第一、健康第一が前提なら、医師が嘘をついているわけではありません。病気のリスクを最小限にとどめるにはやはり薬が一番だから処方されるのです。「生活習慣編」で詳しく話しますが、薬の効果に限界があると知った患者さんから「健康な生活が第一なんですね」という反応が返ってくることがあります。それは誤解です。食事療法や運動療法の効果は、薬よりも劣っているからです。