ヒトのはだかは「哺乳類としての失敗作」

そして島は「人間程度の大きさとその生活環境から考えれば、裸は哺乳類としての失敗作であり、その維持のために、相当な無理をしなくてはならないだろうと予想できる」と論じています。

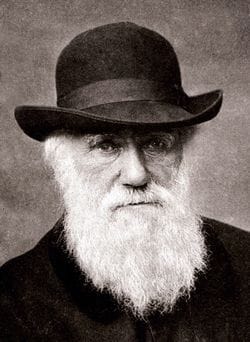

ネオダーウィニストたちは、「ヒトのはだか」を自然選択で説明しようと必死になっていましたが、実は自然選択の産みの親であるダーウィンも、同様の考えをもっていたアルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823-1913)も、自然選択だけで進化のすべての過程を説明することはできないと思っていたようです。

遺伝学者のアントニオ・リマ=デ=ファリア(1921-)は、私が監訳を担当した彼の著書『選択なしの進化 形態と機能をめぐる自律進化』(工作舎)の中で、『種の起源』の中にある「すべて自然選択で形成されたと仮定するのは、正直に告白すれば、ほとんど馬鹿げているように思われる」という目の進化に関するダーウィンの考えを紹介し、「進化の現象を細部にわたって分析したダーウィンにとって、自然選択は応用の効かない断言でなく、一つの提案だった」と述べています。

一方のウォレスもイギリスで出版された『自然選択説への貢献』という著書の中で「私が熱心に擁護している説で自然のすべてが説明できるとは思っていない。しかも今や私は自然選択の力に異議を唱え、あるいはこれに制限を加えようとしている」と語っています。「ヒトのはだかの皮膚は自然選択で生じたはずはない」「毛深いヒトの祖先に起こったその変異が有効であるはずがない」とウォレスは述べていますが、この考えには私も大いに賛成します。

ダーウィンの「性選択」説もかなり無理がある

「ヒトはなぜはだかなのか」という問題について、自然選択ではうまく説明できなかったダーウィンは、代わりに「性選択」という別の理屈を打ち出しました。

単純に言えば、昔の男は体毛の薄い女性を好み、女はヒゲの濃い男を好んだので、ヒトの体は男のヒゲを残して徐々にはだかになっていったという、多少エキセントリックな理論なのですが、さすがにこれは無理があるでしょう。適応とはあまり関係がない装飾的な形質の話ならいざ知らず、はだかというのは生きるうえで決定的に不適応的ですから、わざわざそっちの方向に進化していくなんて普通は考えられません。

性選択などのオプションも含め、ダーウィンの言明というのは「機能第一主義」の権化と言えるもので、『種の起源』でも「生物は環境に適応するように進化する」というような話が延々と語られています。つまり、「機能が形質を徐々に変えていく」というのが彼の主張の要諦であるのは間違いありません。