すべての取引履歴が「ブロックチェーン」に記録される

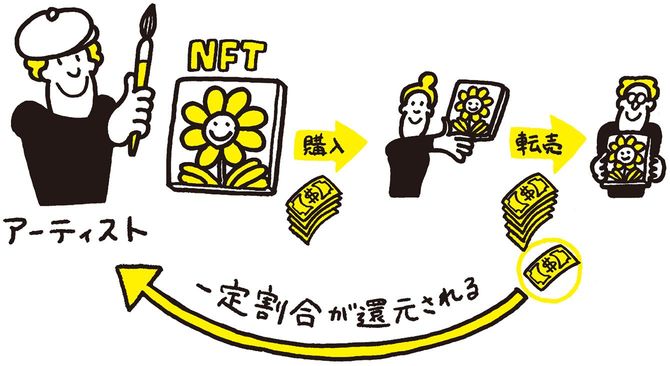

NFTで最も重要なポイントは、一次流通の対価だけでなく、二次流通のロイヤリティも、もとのNFT発行者(デジタルアートならクリエイター)に入るように設定できる仕組みがあることです。

クリプトエコノミー(仮想通貨の経済圏)で流通している「トークン」は、すべて「ブロックチェーン」というテクノロジーにひもづいています。ブロックチェーンとは、世界中のユーザーが共同で管理している「改ざんがほぼ不可能なデジタル台帳」であり、発行されたトークンの取引履歴は、すべてその台帳に記録されます。

また、Web3のインフラの上に構築された各種サービスには、あらかじめ決めたことを自動実行するようプログラムできる「スマートコントラクト」が実装されています。このテクノロジーにより、NFTが転売された際には、もとのNFT発行者に自動的にロイヤリティが支払われるように設定できるのです。これを「クリエイターフィー」「クリエイターロイヤリティ」などと呼びます。

通常、クリエイターが自分の作品を販売したときに得られる利益は、一次流通の際の対価のみです。一度誰かに売ったら、その後、幾度も転売が繰り返されようと、クリエイターには一銭も入りません。しかしクリプトエコノミーでは、その作品の創造主であるクリエイターの「所有」が守られている(ただし法的には、今のところ、NFTの所有「権」という概念はありません)。というわけで、クリエイターフィーは、「own」を是とするWeb3において、非常に重要な仕組みなのです。

Web3はなぜ「NFTから火がついた」のか

さて、数多くのWeb3プロジェクトの中でも、途切れることなくNFTが注目を浴び続けている理由は2つ考えられます。

まず、単純に「絵的に映える」から。Beepleのデジタルアートに法外な値段がついたというニュースも、「作品」というビジュアル要素があったから取り上げやすかったのでしょう。これが目に見えない、手で触れることもできない、「数字」でしか示せないビットコインだったら、急速に話題が広がらなかったかもしれません。

もう1つは、金融としての法的な規制がなく、大手企業が続々参入を表明していることが衆目を集めやすいからです。仮想通貨は金融商品取引法や資金決済法などで厳しく規制されているのですが、その範疇にNFTは入っていません。いわば比較的自由に発行できる「楽天ポイント」や「Amazonポイント」のように、企業が扱いやすいのです。

一応、ポイントにはその種類により法的にクリアすべき項目があることを考え合わせると、ポイントよりもさらに法規制が緩やかといってもいいくらいです。

この参入障壁の低さから、楽天、LINE、メルカリ、DeNAなど既存の国内大手IT企業が続々参入を表明しており、ニュースになりやすい、世間で話題になりやすいというわけです。