3人には「専用の自習室」が用意された

「われわれには、飛び入学で日本の受験制度に風穴を開けたい、という気持ちがあった。従来の発想にとらわれない『とんがった学生』がほしくて、佐藤君はまさにそういうところがあった」。大学で指導した山本和貫准教授は、そう振り返る。

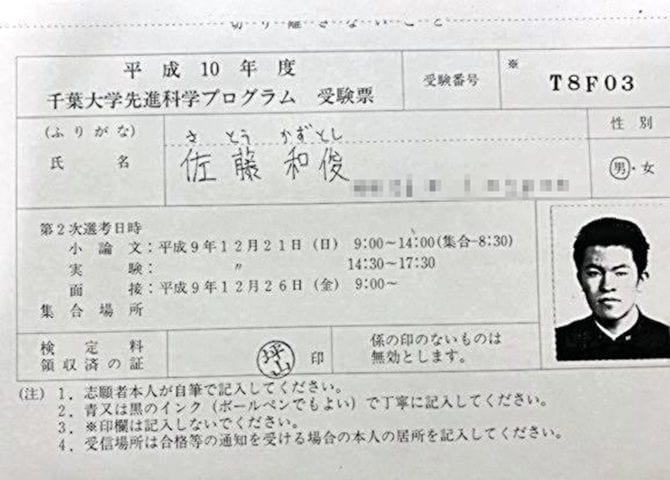

全国初の飛び入学試験。第1問は、〈火星の水が失われた原因を論理的に述べよ〉。火星に水がない原因には諸説あり、いわゆる正解がない問題だった。

「手応えは分からなかった」という佐藤さんだが、見事に最初の合格者3人のうちの1人に選ばれた。

飛び入学で入った3人は、いわば「特別待遇」だった。

専用の自習室が用意され、担当の大学院生がついて、個別に学業や生活の相談に乗ってくれた。夏には米国の大学で1カ月間の研修も。世間の関心は高く、海外研修ではメディアの同行取材も受けた。

それでも、浮かれた気持ちは起きなかった。「存分に勉強できて、ただうれしかった」と佐藤さんは言う。

宮城県にある財団法人の研究機関に職を得たが…

大学院にも進み、光の伝わり方を制御できる「フォトニック結晶」を研究テーマに論文を書いて、修士号を得た。

「佐藤君は好奇心旺盛で、疑問を持つと、しつこく突き詰めていくタイプ。特に光へのこだわりはすごくて、研究者に向いていると思った」

飛び入学への扉を開いた高校時代の担任教師、関川雅英さん(現・成田高付属中学教頭)はそう語る。

大学院を出ると、宮城県にある財団法人の研究機関に職を得た。働きながら論文を書いて、博士号も取りたいな。科学者への道は前途洋々――かと思われた。

研究者としては「食べていけない」現実

しかし、初任給を受け取った佐藤さんは目を疑う。

「え、手取りが15万円?」

就職した前の年、中学の同級生だった妻・裕子さんとの間に長女が生まれていた。

学生時代の奨学金の返済に加え、郊外に借りたアパートの家賃や通勤のための車の維持費もかかる。

ご飯と、おかずは1品にして食費を切り詰めた。月に1回、千葉の実家から米やレトルト食品を送ってもらうだけでは足りず、知人に野菜を分けてもらったり、カップラーメンで済ませたり。ギリギリの生活だった。

仕事はやりがいがあった。専門知識を生かしてベンチャー企業と偏光カメラも開発した。だが、「食べていけない」現実はつらかった。

この時、佐藤さん25歳。企業の研究職で良さそうな求人を見つけても、面接に行くための新幹線代すら工面できない。家族で実家に戻り、古巣の千葉大に非常勤講師などのポストを分けてもらいながら、予備校の講師もかけもちした。

1年、また1年と契約更新を続ける日々。「来年も契約してもらえるだろうか」という不安は年ごとに募った。もっと安定した研究職はないか、社会保険を心配せずに暮らせないか――。