文法・訳文中心から「実用英語」重視が鮮明

民間試験の活用が見送られ、何かと注目を浴びていた英語試験。「リーディング(80分)」「リスニング(60分)」に分かれていて、それぞれ比較的平易な英語ながら、文章量が多く、速読(速聴)能力が求められる内容になっていた。

これは大学入学後に、英語文献にあたって、レポートをまとめる能力があるかを問う内容。センター試験の文法や訳文、読解中心の出題から、実用英語に大きく舵を切っている。長年、インターナショナルスクールの経営に携わり、海外の教育を見てきた筆者としては、非常に喜ばしい変化だと感じた。

おもしろかったはリーディングの英文として、学生同士のメッセージアプリのやりとりがあったり、イギリスの学校の生徒会長が、校長に放課後の活動時間の変更について抗議する文章があったこと。新しい校長によって、放課後の活動時間が6時から5時までと短くなった。それは電気代を節約するためではないかと問い、自分たちは放課後の活動を非常に大切に考えているので元に戻すように主張している。イギリスやアメリカの学校では、校長によるルール変更も、その根拠を問い、自分たちの権利主張をするのが当たり前だ。受験生に対してこうした文化を紹介する内容になっている点も、非常に良い問題だったと思う。

国語だけ時が止まったようだった

受験した4科目のうち、唯一、変化が感じられなかったのが「国語」だ。筆者が30年前に受験した時と同じ、現代文2問、古文1問、漢文1問という出題に驚いた。現代文の小問題5問は、必ず漢字の問題だったが、それさえ同じだった。まるで時が止まったかのようである。

筆者の読解力の問題かもしれないが、出題内容もほかの教科に比べて難解で、ひらたくいうと、ひねくれているように感じた。

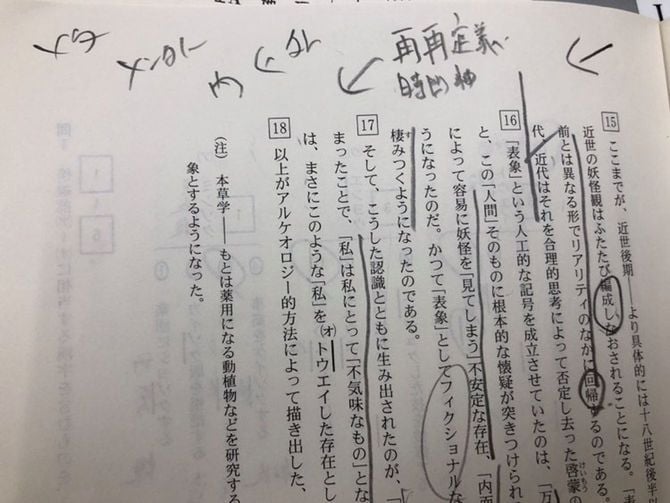

たとえば、妖怪の定義がテーマの第1問。

大ブームを巻き起こしたアニメ「妖怪ウォッチ」の妖怪定義に結びつくと期待して読んだが、江戸時代に妖怪がキャラクターになるまでの背景と分析だった。それはいいのだが、分析の方法としてフランスの哲学者、ミシェル・フーコーのアルケオロジー(考古学)の手法がとられる。

アルケオロジーの具体的な説明は紙幅の問題(と、筆力の問題)で避けるが、難解な哲学的な手法を理解しているか、それによって妖怪の定義が変わっていくことを理解できているかが、選択問題で問われていく。その文章がいちいち難解で、なんというか……「中二病」をこじらせた文学青年が書いたように思えたのだ(あくまで個人の感想です)。

そして、この選択問題で問われているのは、本人が論理的に読んだり、論ずる力よりも、こじらせた文学青年(出題者)の意図を読み取る、「忖度力」のような気がすると言ったら言い過ぎだろうか。読解力を選択問題で測ろうとすることに無理があると感じた。

もちろん、共通テストでは国語でも記述問題を導入しようとしていたが、採点が大変なことや不平等になるとの指摘によって見送られたことはしっている。苦肉の策で、妖怪の定義の変遷をまとめた「ノート」を登場させて、ノートに整理したときにどんな文言が入るかを選ばせる問題まで出ていた。選択問題でなんとか、記述力(ここではノートにまとめる力)を測ろうとする涙ぐましい努力の跡が見えた。

しかし、それでもお膳立てされた選択肢の中から出題者が考える正解を選ぶことには変わりはない。「忖度力」しか問わない試験で、自ら仮説を立てて検証し、論理的に組み立てていく「論文」を書ける学生がとれるのかは大いに疑問だ。

国語は、すべての学問の基礎である。その国語力を問う、日本の最高学府・大学の入学試験で、記述力が問われてこなかったことが、日本の教育では思考力や表現力が育たないといわれる最大の原因だったと痛感した。

欧米の大学の試験では、必ず記述がある。欧米でも採点者によって不平等になるという批判はもちろんあるが、それでも記述力を問うことの大切さを理解しているからこそ、入試では記述させるのだ。日本にマークシート方式が導入された共通一次が始まった1971年から42年間。毎年50万人以上もの受験生がマークシートを黒く塗りつぶす度に、学問の基礎である国語力を黒く塗りつぶしてきた。

一度は導入が検討された国語の記述問題。文科省は見送りを発表したが、どうか記述から逃げずに検討を続けてほしいと願っている。