「仕事ができるようになりたい」という人はたくさんいるが…

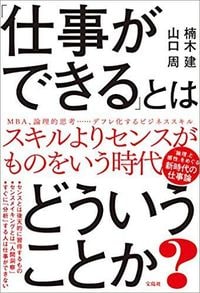

【楠木建(一橋大学大学院 教授)】2019年12月に山口さんとの対談をまとめた、『「仕事ができる」とはどういうことか?』(宝島社)を出版したわけですが、この本の起点になった問題意識はけっこう単純で、「多くの人が仕事をできるようになりたいと思って、それなりの努力をしているのに、仕事ができる人が依然として稀少なのはなぜか」ということでした。

たとえば、東京一極集中が進むのは「地方よりも東京に住みたい」という意志を持っている人が多いからで、そうした人々の意思が一極集中という結果に直結しています。これなら話は分かりやすいのですが、こと仕事に関してはそうはなっていません。「仕事ができるようになりたい」という意志を持っている人はたくさんいるのに、結果はそうなっていないのです。これは考察に値するテーマではないかというのが、山口さんとの対談の出発点だったわけです。

【山口周(コンサルタント)】先日お会いした時、楠木さんは「人生最大の危機に直面している」とおっしゃっていましたけれど、その危機もまさに「仕事ができるできない問題」にかかわることだったようですね。

「向いてない仕事」ほど自他を不幸にすることはない

【楠木】いきなり極私的な話(笑)。僕はこの危機を「逆白い巨塔」(『白い巨塔』は大学病院の医局を舞台にした権力争いを描いた山崎豊子の小説)と呼んでいるのですが、僕ぐらいの年齢(55歳)になると、大学を経営する側の仕事をやることを求められる場合があるのです。ディレクターとかね。ところが僕はマネジメントにはまったく向いていないし、ずっと現場の仕事だけをやりたいと考えています。自分の仕事を「学芸」を提供する「芸者」だと心得ておりまして、大学という組織はさまざまな芸で食っている芸者が身を置く「芸者置屋」みたいなもの。僕としては一生一芸者として芸事に精進していきたい。置屋のお母さんの仕事は「ヤダ」と断ったわけです。

いろいろありましたが、上層部に掛け合ったらなんとか受け入れてもらいました。僕はこの「逆白い巨塔」作戦を継続するつもりです。なぜかというと『「仕事ができる」とはどういうことか?』にも書いたとおり、向いてない仕事をやることほど自他を不幸にすることはないからです。しかもこのフィット感、つまり向いている仕事をやっているかどうかって、中年も後期に入ってくると、若いころに比べてはるかに大切になってくるのです。

【山口】加齢とともに可塑性を失っていきますからね。

【楠木】変わらなければいけないとか、自己変革せよとか、そういうことを言われるのが僕は一番いやなんです。せっかくこの歳までこの芸風でやってきたのに、自己変革だけはカンベンしてくれと(笑)。このあたりが、「逆白い巨塔」作戦のベースにある考え方ですね。