世界同時経済危機で、ケインズ理論の是非が再び問われる

このように、『一般理論』には、様々なロジックが錯綜して織り込められている。それゆえ、ケインズの考えをバックボーンにして不況について議論するエコノミストの意見は、多種多様になり、おうおうにして激しく対立する。それが、「好況下の経済」に比べて「不況下の経済」に関する議論が沸騰してしまう理由なのである。

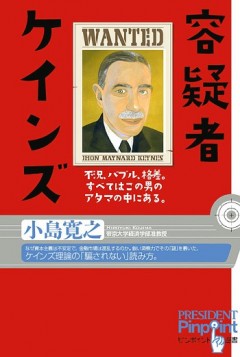

ケインズ理論に立脚して不況に関する議論をするとき、留意しなければいけないことがたくさんある。それは、「需要の不足」を論証するケインズ理論の核心部は正しいかどうか。正しくないとするなら、「需要不足」が不況の原因だ、という事実認識がそもそも正しいのか、それも違うのか。その事実認識自体は正しい、というのなら、それはケインズが論証したのとは異なるどんなメカニズムで起きているのか。また反対に、ケインズ理論の核心部は正しい、というなら、細部には飛躍や理解できない曖昧な点があり、(このあたりのことは、『容疑者ケインズ』で読んで欲しい)、それらの不備はどう判断されるべきなのか、等々である。

これらの留意点が重要なのは、このことを明確にしない限り、経済政策についてきちんと論じることができないからである。減税や、公共事業による財政政策や、金融緩和による金融政策や、はたまた、中央銀行がインフレ目標を設定して人為的にインフレを起こす政策など、さまざまな景気浮上政策が考えられる。それらの政策が実際に効くかどうか、副作用をもたないかどうか、このことは、「どうして需要の不足が起きているのか」というそのメカニズムに細密に関わっている。原因が違えば、当然、政策の有効性や功罪も異なってくる。経済理論を専門とするぼくにいわせるなら、一般の人にとって微妙な違いにしか見えないであろうメカニズムの差異が、政策の有効性にまるで逆さまの効果さえ与えてしまうのである。

経済危機は、もちろん起きないにこしたことはないが、起きてしまった今、ただ「みんな無節操にケインジアンに戻る」というのだけでは悲しい。不況の発生メカニズムをもう一度きちんと再検討して、70年前のケインズの議論を乗り越えて行く契機にするべきじゃないかと思う。そのためには、当然、ケインズ理論をきちんと再評価することが先決なのはいうまでもない。この経済危機によって、ケインズ理論の真価が再び問われているのである。ぼくにとってのその作業が、まさに本書『容疑者ケインズ』なのだ。

●この連載では、次回より小島寛之著『容疑者ケインズ』のまえがき、および第1章の一部(ケインズの「一般理論」の批判的解説)をご紹介していきます。