今回の事態で思い知らされたのは、野口氏も言うように、「需要の縮小」という現象である。リーマンショック以降、突如、モノが売れなくなってしまった。自動車の販売においてそれが顕著であることは、報道の通りである。

これは明らかに「供給側の問題」ではないだろう。供給側の問題というのは、要するに、生産システムや技術の不具合、原材料の高騰などの目に見える具体的な原因で、安くて良質の製品が作れなくなって売れなくなることである。そういう供給側の問題で、こんなに急に、そして、こんなに激しくモノが売れなくなることは考えにくい。というより、こんな短期に供給側のありようが変わるはずはない、というのが常識的な見方である。

とすれば、問題は「需要側」にあるとしか考えられない。豊かな生産設備と潤沢な労働力が存在するのに、生産されたモノがなぜだか売れなくなってしまった、そういう風に理解するしかない。

ところが、言うは易しだけれど、この「需要側の問題」というやつは供給側に比べてずっとヤッカイなのである。モノが売れない、というのは、要するに、モノが余る、ということだ。でも、いったいどうしてそんなことが起きるのだろう。どうして可能なのだろう。

こんな思考実験をしてみよう。今、あなたは無人島に1人だけで暮らしているとしよう。あなたが作りだした家具だとか食材だとか衣料だとかが「余る」ということがありうるだろうか。それはありえない。なぜなら、「不要なら作らなければいい」からである。あなたは作ることが可能であって欲しいものだから作ったのだから、作られたものは「利用される」はずである。生産物の使用価値を生産のための苦痛が上回るなら、あなたはそもそもそんなものを生産しないだろう。したがって、この島でモノが余ることはありえないのだ。

では、この島に2人の人が住んでいたらどうなるだろう。とりあえず、各人が生産した家具やら食材やら衣料やらを地面に並べてみる。そして相談の末、それらのモノを分け合うのである。実際、作る労力や欲しさに違いがあるだろうから、相談は必要になるだろう。このとき、何かが「余る」ということがありうるだろうか。これも想定できない。なぜなら、生産されたモノは「ないよりはマシ」なはずだから、最終的にはどちらかが利用するだろう。とりあいになって喧嘩が起きることはあるかもしれないが、遠慮しあって余ってしまう、という事態は考えられない。つまり、住民が2人だとしても、モノは余らない。

ところで、「経済」というのは、究極的には上でみたようなことを数億人の規模で行っているのに等しい。ただし、「相談」の代わりに「値段をつけて売買する」ということが行われるだけだ。このとき、1人や2人の場合に起きないと考えられる「余りが出る」ことが、数億人だとなぜ起きるのだろうか。大事なのは、「モノを生産する苦痛が生産物の価値を上回っているわけではない」という点だ。職を失った人が職を求めているのがその証拠である。なのに、失業者の生み出せるはずの自動車や家電が「不要」とされ「余ってしまう」のである。なぜこんなことが可能なのか、俄には納得できないだろう。だが、事実として現在、そういうことが世界中で起きているのだ。

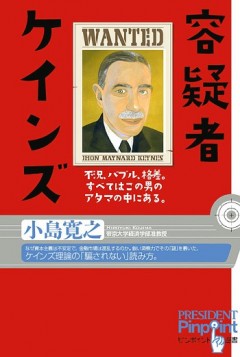

このように「需要の縮小」という現象は、簡単なようで論理的に追求するのが難しい。だから、伝統的な経済学、これは新古典派経済学と呼ばれるのだけれど、この学派ではずっと無視され続けた。そこに一矢報いたのがジョン・メイナード・ケインズの1936年の著作『雇用、利子および貨幣の一般理論』(以降、単に『一般理論』と呼ぶ) だったのである。