都市部に流入した人々が「どんどん死んでいた」

先ほどの「雇われ商人」の話に戻ろう。30歳を超えていても、最終的には結婚をして家庭を持てるのであれば、それはそれで結構な人生だという考え方もあるだろう。ところが、これもまた正確な事実の認識に基づいたものとはいえない。少なからぬ「雇われ商人」が、結婚をしたり子供を作ったりする前に、「死んでいた」からである。悲しいことだが、江戸時代に限定すればこれは間違いない。

既に紹介したデータだが、江戸時代の中・後期、濃尾地方の農村における女性の合計特殊出生率は5.81だった。女性たちは今とは比較にならないぐらい、たくさんの子供を生んでいたのである。

それにもかかわらず、江戸時代における日本の総人口は、ほとんど増加していない。19世紀半ばまで、日本の人口は約3000万人で安定していた。なぜ増えなかったのだろうか。これには、大きな理由が二つある。一つは、乳幼児の死亡率が非常に高かったこと。もう一つは、都市部に流入した人々が、「どんどん死んでいた」ことである。だから、子孫を残さずこの世を去る者も、決して少なくなかった。

都市で人々が「どんどん死んでいた」要因の第一は、流行病である。例えば、文久2年(1862)のはしか大流行では、江戸だけで24万もの人が亡くなったと伝えられる。百万都市江戸の、4~5人に1人が死んだということになる。

19世紀の終わり頃から、衛生状態の向上、医療の飛躍的発展によって都市は「地獄」ではなくなっていった。しかし、それ以前の時代においては、職場での出世競争以上に、「死なずに生き抜くこと」が、何より難しかったのである。今とは違った意味で、一生涯未婚の人々が多い時代だったといえるだろう。

「七つまでは神のうち」と言われていた

多くの歴史人口学者の研究によって、江戸時代の平均寿命は、265年間を通して30歳代だったとわかっている。「人生50年」という表現があるが、それにも全く及んでいない。しかし、これは江戸時代において、老年まで生きる人がほとんどいなかったということを意味しない。流行病で突然死んだ人、および物心つく前の乳幼児の段階で死んだ人の多さが、平均値を引き下げてしまっているのである。

江戸時代中期~後期において、一歳未満の乳幼児の死亡率は10パーセント台後半という結果が出ている(前掲書『人口から読む日本の歴史』)。他の調査でも似たような数字となっており、当時の農村においては、おおむね2歳になるまでに2割の子が死亡していた。

七つまでは神のうち――かつての日本には、このような悲しい言葉があった。簡単にいえば「7歳まではいつ死んでもおかしくない」という意味である。小さな子供が背負って面倒をみていた赤子は、いつ神様の元に帰ってしまうかわからない「脆い存在」だった。七五三という習慣は、「神様が子供を連れて行かなかったこと」を感謝するものなのである。最後が「七」というのも、7歳の体力があれば、簡単な病気では死なないからなのだろう。

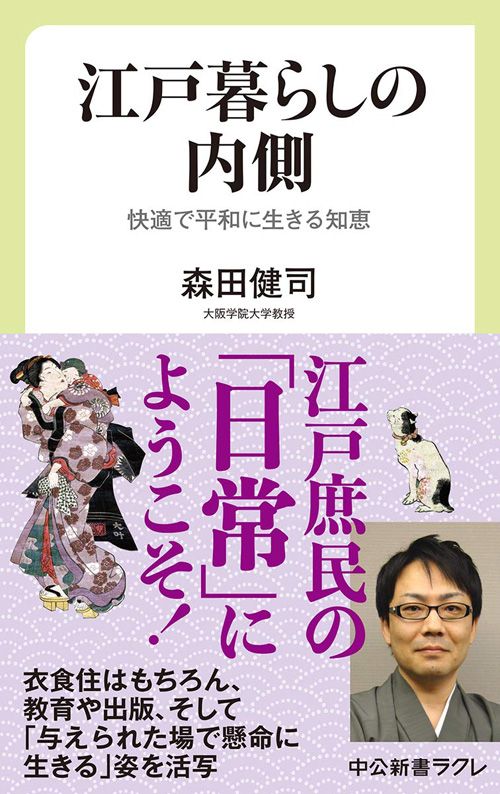

大阪学院大学経済学部 教授

1974年神戸市生まれ。京都大学経済学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(人間・環境学)。専門は社会思想史。とくに江戸時代の庶民文化・思想の研究に注力している。著書に『石門心学と近代』(八千代出版)、『石田梅岩』(かもがわ出版)、『かわら版で読み解く江戸の大事件』、『外国人の見た幕末・明治の日本』(以上、彩図社)、『なぜ名経営者は石田梅岩に学ぶのか?』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『明治維新という幻想』、『現代語訳 墨夷応接録』(作品社)などがある。