「安定雇用に就かない者が半数以上」という現実

2019年1月14日、朝日新聞朝刊に「博士求ム!企業の採用活発」という見出しの記事が掲載された。就活で厳しい状況が続いてきた大学院博士課程学生をとりまく就活事情に変化が起きているという。学生は早くから企業でのキャリアを視野に入れて準備するようになり、企業の方も博士専用の採用枠を設けたり新卒採用枠で応募できるようにしたりする例が増えているそうだ。

記事には興味深い事例も紹介されている。東京工業大学で開催されている就職情報交換会の例。博士人材を積極的に評価する製薬会社や電機メーカーの声等々。とくに大学関係者からすれば、明るい気持ちになるニュースだが、紹介事例がいわゆるトップ大学に限られている点、そして文系が含まれていない点に隠されたメッセージをみてしまうのは、斜に構えすぎた見方だろうか。ただ、ここで公表されているデータを集計してみると、いまだ滞っている院卒採用の現状が明らかになる。

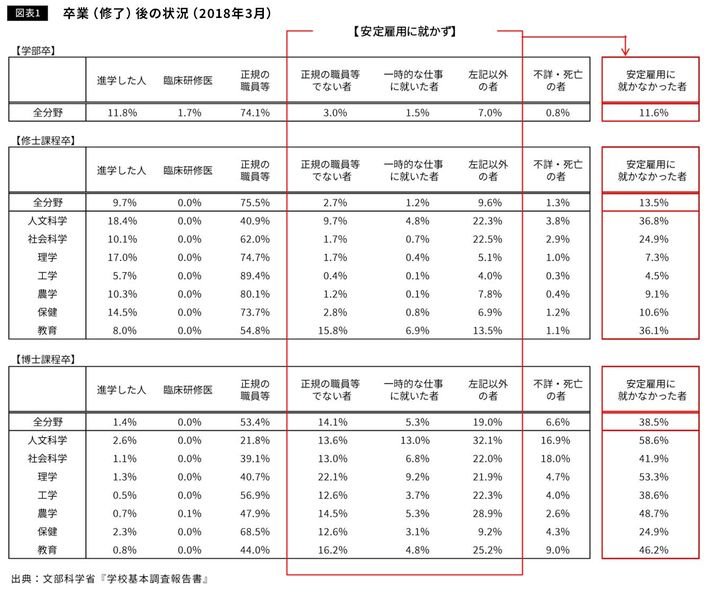

図表1は、文部科学省『学校基本調査』を資料に、卒業(修了)後の状況をまとめたものである。安定雇用に就かなかった者の比率に注目すれば、学部卒は11.6%であるのに対し、人文科学や教育の修士卒のその比率は3割以上。博士課程にいたっては、領域を問わず、きわめて不安定な状況が見出される。人文科学系では58.6%という値を示し、修士卒では好調な理系も、博士卒の場合、理学53.3%、工学38.6%、農学48.7%が安定雇用に就けずにいる。

院卒が活躍できない原因は企業にもあるのではないか

大学院就職難民問題――現状をこのような表現でまとめることもできよう。そして周知のように、この問題については、すでに通説ともいえる理由がささやかれている。「企業のニーズにあった大学院教育を、大学が提供できていないから」というものだ。これまで、多くの企業関係者たちは、自分たちのニーズと教育内容のズレを強調してきた。

院卒就活市場が活性化しない責任は、大学側にある。なるほど、一理あるのだろうが、企業の人事担当者、人材紹介や採用などの仕事に長く携わっているコンサルタントにインタビュー調査をすると、必ずしもそればかりではないという仮説も浮かび上がってくる。

今回は、このインタビューデータから抽出された別の可能性について論じてみたいと思う。具体的にいえば、院卒が活躍できない原因は、企業の側にもあるという「企業原因説」を提唱してみたいのだ。