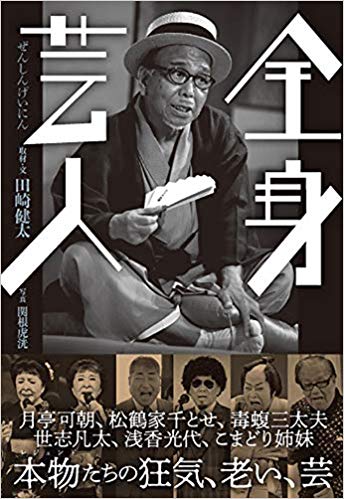

談志に誘われて、「笑点」の座布団運びに

中学生時代、友だちについて劇団のオーディションに行き、彼だけが合格。その後、学校に通いながら俳優と活動するようになった。

しかし、俳優としては大きな成功を収めることはなかった。

「映画は年に二、三本、テレビにも出演したけど、回ってくるのはチンピラ役とか御用聞きの役。こんな顔だからね、運動部のキャプテンってのもよくやったな」

頂点は特撮シリーズの『ウルトラマン』出演だった。同じ時期、友人の故・立川談志に誘われて『笑点』の大喜利の“座布団運び”にもなった。しかし、談志が選挙出馬により降板。毒蝮も後に続いた。

そんな彼が、天職とも言うべき、ラジオに出会ったのは、69年のことだった。TBSラジオの『ミュージックプレゼント』という帯番組に抜擢されたのだ。

まだまだレコードは高価な時代だった。毒蝮がスーパーマーケット、企業、工場などを訪れ、リクエストされた曲をスタジオから掛けるという番組だった。ほぼ毎日、彼は午前10時半から11時までラジオ中継車で現場を回った。

当初、戸惑いがあったと振り返る。

「スタジオのマイクでラジオドラマを収録するのは慣れていたけど、現場でマイクを人に向けて生放送するのは勝手が違う。練習はなしでいきなり本番。最初の中継は今も覚えている。練馬の工場だった。十月でもう涼しいはずなのに、汗びっしょり。マイクを持つ手も震えが止まらなかった」

“このババア”が生まれた理由

話す内容もありきたり、だった。

「みなさんお元気で何よりですね、おじいさん、どちらからいらっしゃったんですか、とか。だって俺は元々俳優だよ。落語家のように小咄のネタが沢山あるわけじゃない。浅草にいたときの同級生から“喋りがお前らしくない”って言われたこともあった」

自分らしい喋りとは何なのか、噺家に負けない話術はあるのか、毒蝮は袋小路に入っていた。このままでは、いつ首を切られるかもしれない。そんな不安な日々が四年ほど続いた。

1973年8月、母親を亡くしている。75歳だった。

「母親は俺のことを本当に可愛がってくれた。亡くなって、心にぽっかり穴が開いたような状態だった。それでも、いつも通りラジオの生放送はある。その日の現場でも、死んだお袋と同年代の年寄りがいて、元気にお喋りしているんだ。お袋の顔が脳裏に浮かんで、“俺のお袋は死んだのに、このババアは元気だな”と思わず言っちまったのが“ジジイ、ババア”の始まりだ。お袋のことをよく“たぬきババア”って呼んでいた。おじいさん、おばあさんじゃなくて、ジジイ、ババアじゃないと俺らしくない」

放送後、TBSラジオに多くの抗議の電話が来た。