ケインズは、実は、「価格」のことをロジックの外に置いてしまっているのだ。そして、実際の供給量が有効需要を上回った場合、価格による調整ではなく、「生産調整」が行われるのが一般的だと考えている。つまり、現実に売れ残りが生じた場合には、価格を下げたりせず、在庫が消滅するまで生産を抑制し、長引くなら労働者をレイオフしたりパートタイマーを解雇したりする、と考えるのである。

逆にそう考えなければ、「不完全均衡」がなぜ起こるのか、説明がつかない。だからケインズは、価格をロジックの外に置き、価格を仲立ちにした消費者・労働者・経営者などの最適行動の描写を捨象し、国単位での集計量を扱う方針をとったのだろう。

ケインズの見方が正しいなら、確かに、不安定に上下するのは価格や賃金ではなく、むしろ、生産量や雇用量のほうになるはずだ。私たちの生活実感でも、一部の生鮮食品などを除けば、商品価格や賃金が場当たり的に乱高下する、などということはほとんどなく、それに比べて、好景気と不景気は案外細かい時間間隔で交互するようにも感じられる。

ここに、ケインズの経済学と伝統的な経済学(新古典派経済学)との大きな考え方の違いが現れる。伝統的な経済学では、価格変化による売買の調整が自然に起こるとされる。だから、労働者が望むだけ労働を供給し、機械・設備が可能なだけ稼働して、フルに財を生産しても、それが完売されるだけの水準に価格が決まり、無駄な余りは生じない、と考えている。

他方、ケインズは、価格はそんなにすみやかに変化する性格のものではなく、財の売れ残りは次期の生産の手控えによって完売が促されるので、有効需要を超えた分の財を生み出す労働力や機械・設備は最終的には使用されない立場に追い込まれることになる、そう考えているのである。

このような性格のため、ケインズの経済学は、しばしば「需要側(ディマンドサイド)の経済学」と呼ばれる。一方、経済パフォーマンスの浮き沈みを完全に生産側の実体的な能力の問題と見る見方は、「供給側(サプライサイド)の経済学」と呼ばれ、新古典派の中で際立った学派である。小泉政権下の「構造改革論」は、この「供給側の経済学」の権化といっていい。

次回はケインズのビジョンについて、より詳しく見ていくことにする。

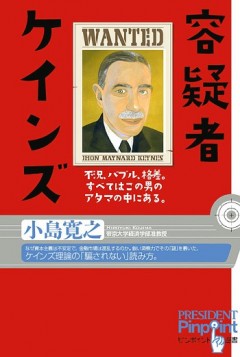

●この連載は、小島寛之著『容疑者ケインズ』の第1章の一部、ケインズの「一般理論」の批判的解説を転載したものです。